当前位置 :

首页 >

最新资讯 >

实务分析和研究 >

专利

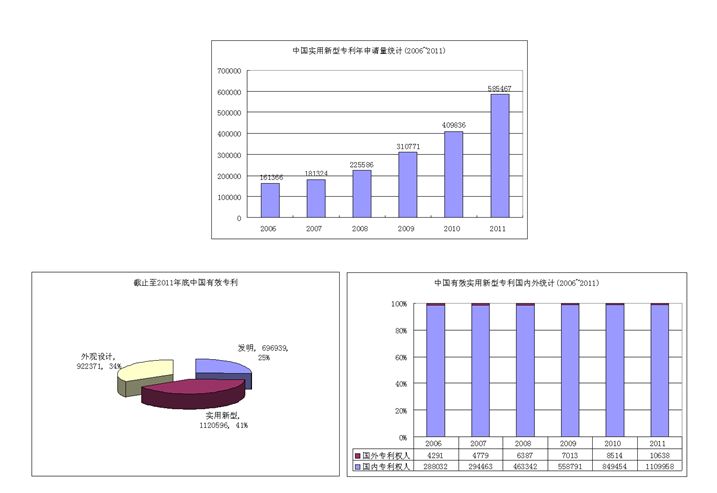

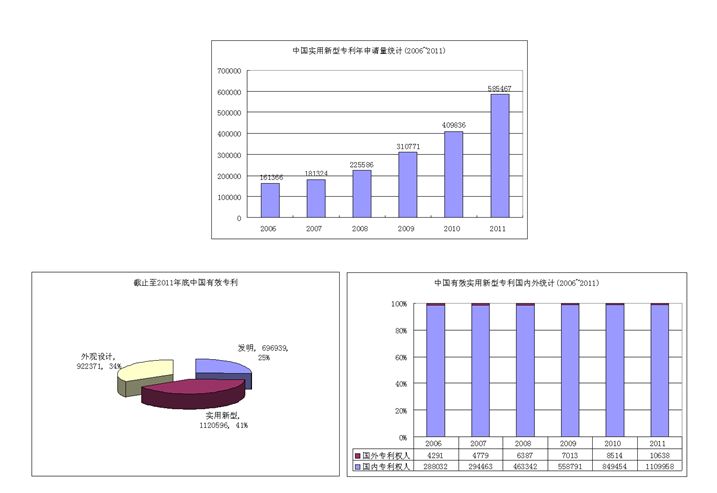

北京林达刘知识产权代理事务所

随着施耐德侵犯正泰实用新型专利权纠纷案在2009年4月15日的尘埃落定,人们震惊于一枚小小的实用新型专利权居然能够获赔1.575亿元人民币,一时关于中国实用新型专利的各种研究、讨论喧嚣尘上。当发现在中国的实用新型专利申请量增长迅猛、有效的实用新型专利占三种有效专利之首、并且约99%的实用新型专利属于中国人(见以下三个统计图)之后,所有关注中国市场的专利申请人都觉得有必要重视并运用中国实用新型专利这一极具中国特色的专利类型。

但近三年的研讨过去了,许多专利申请人、尤其是非中国的专利申请人,在真正要申请中国实用新型专利时仍存在种种疑虑,主要疑点在于:撰写实用新型时该注意什么?如何理解和运用一案两报制度?在申请后的各个阶段如何修改实用新型?实用新型的无效宣告程序中应该注意什么?如何理解和运用实用新型专利权评价报告?

我们认为这主要是因为既往的研讨大部分偏重于中国实用新型专利的某一方面理论上的研究,例如中国实用新型与发明的比较、中日实用新型的比较,以及偏重于实用新型应用的最后阶段—专利侵权诉讼时的应对和案例讨论,却没有结合具体实务研究中国实用新型专利申请前、审查中、授权后主要阶段的操作要点、难点。

有鉴于此,我们特制作本文,从以下方面基于实务回答以上疑问:

一、如何撰写实用新型;

二、如何理解和运用一案两报;

三、如何进行实用新型的修改;

四、如何把握实用新型的无效;

五、如何理解和运用实用新型专利权评价报告。

考虑中国实用新型与发明的实务存在大量相同之处,本文将重点突出实用新型不同于发明之处。

一、如何撰写实用新型

实用新型与发明存在诸多相似之处,因此可以将撰写发明的部分经验用于撰写实用新型。但是,实用新型相对发明又具有独特之处。实际作业中,不少申请人受到发明的影响而不当地按照发明的撰写要求和标准来撰写实用新型,造成的后果是该类实用新型容易被审查员指出问题,延误授权速度、甚至导致不能被授权。

为了避免出现以上问题,申请人需要在撰写上明白实用新型和发明之间的以下主要区别。

|

|

实用新型 |

发明 |

①保护客体

(A2) |

对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案 |

对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案

|

②创造性

(A22.3) |

与现有技术相比具有实质性特点和进步。

初审阶段不进行创造性的审查。 |

与现有技术相比具有突出的实质性特点和显著的进步。

实质审查阶段基于检索进行审查。 |

③单一性

(A31.1) |

明显不具备单一性 |

明显不具备单一性;以及

其它不具备单一性的情况 |

④关于新颖性(A22.2),公开不充分(A26.3),不清楚、不支持A26.4, 缺少必要技术特征(R20.2)等实质缺陷;

说明书、权利要求书、附图、摘要的形式规定(R17-23)等形式缺陷。 |

初审阶段仅进行明显违反实质性条款规定的审查,强调申请文件在形式上符合规定。 |

实质审查阶段进行更严格的实质性条款的审查。 |

关于第①点区别,属于实用新型与发明最重要的区别,其直接决定实用新型的技术方案的类型及其构成特征的撰写方式。关于第②点区别,申请人可以利用该点保护涉及发明点不高、可能难以通过发明实质审查中创造性审查的技术方案。关于第③点区别,申请人可以利用该点保护那些并非明显不具备单一性的方案。关于第④点区别,其导致了授权的实用新型专利可能存在由于非明显缺陷引起的不稳定问题,同时,也导致了实用新型的申请过程存在因形式问题而被延缓授权的风险,因此,申请人则应该在撰写时就应该保证实用新型既符合实质性条款的所有要求,也严格符合各种形式条款的规定。

以下将针对以上①-④点具体说明撰写时的注意点。

1.如何撰写实用新型的保护客体

实用新型的定义:专利法所称实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案(专利法2.3)。

根据以上定义可知,实用新型的保护客体需要满足三要素:

(1)“产品”;

(2)“产品的形状和/或构造”;

(3)“技术方案”。

其中,第(3)中的“技术方案”与发明的技术方案的判断方式相同,在此不作说明。关于第(1)、(2),将从技术方案的类型、组成技术方案的技术特征两个角度进行说明。

1.1技术方案的类型

实用新型保护的技术方案必须是产品,不能是方法。

排除方法

此处的方法指一切方法、包括产业方法,例如,制造方法、使用方法、通讯方法、处理方法、计算机程序、将产品用于特定用途。应注意,如果装置的各组成部分是与计算机程序的各步骤完全对应,其实质上是保护计算机程序,则仍然将被归入方法的范畴,不予保护。

例如,一种微处理器,其包括:

用于…的服药周期设定模块;

用于…的服药提醒模块;

用于…的提醒再启动模块。

以上技术方案实际上是保护基于计算机程序的处理流程,因此,被认为是保护计算机程序,其属于方法,不属于实用新型的保护客体。

必须是产品

此处的产品是指经过产业方法制造有确定形状、构造占据一定空间的实体。其中“占据一定空间的实体”是指排出之前所指的方法。

实用新型的产品需要满足两个要素:

(1)有确定形状、构造占据一定空间的实体。

①具有形状的占据一定空间的实体

形状:是指产品所具有的、可以从外部观察到的确定的空间形状。

无确定形状的产品:

气态的物质或材料,

液态的物质或材料,

粉末状的物质或材料,

颗粒状的物质或材料等。

在某种情况(如温度范围、使用状态等)下所具有的确定的空间形状的产品。例如,在零度以下存在的由冰块制作的具有确定形状的水杯,降落过程中处于打开状态时具有确定形状的降落伞,由于它们在特定情况下具有确定的空间形状,因此都属于实用新型专利的保护客体。

②具有构造的占据一定空间的实体

构造:产品的各个组成部分的安排、组织和相互关系。

应注意,此处的构造是指产品的宏观构造,不包括以微观形式的分子构造、组分和金相结构等。因此,实用新型保护的产品不能是以分子构造、组分和金相结构等表示的化学材料、物质。

产品的构造可以是机械构造,也可是线路构造。机械构造,是指构成产品的零部件的相对位置关系、连接关系和必要的机械配合关系等。线路构造,是指构成产品的元器件之间的确定的连接关系,包括电路、气路、液压线路、光路等。

(2)产业方法制造

未经人工制造的自然存在的物品不属于产品。例如,自然存在的海螺壳,不属于产品。

人工产业加工后的物品、包括对自然存在的物品进行产业加工后的物品,均属于产品。例如,一种海螺吹奏乐器,其特征是由海螺壳和发音嘴组成,发音嘴稳合安装在海螺壳腹腔轴侧壳缘边上开的槽口内,发音嘴是由发音腔和发音舌组成,其属于产品。

1.2组成技术方案的技术特征

以下将组成产品的技术特征的类型划分为形状特征、构造特征、材料特征、方法特征、功能特征、参数特征,分别说明该些特征与实用新型保护客体之间的关系。

(1)形状特征

产品中的部分技术特征可以为无确定形状的物质,如气态、液态、粉末状、颗粒状物质,只要其在该产品中受该产品结构特征的限制即可。例如,温度计中的水银属于无确定形状的液体,但该水银受到温度计的玻璃壳体的限定,因此允许在温度计的形状构造所提出的技术方案中写入无确定形状的酒精。

产品中的技术特征不能是生物的或者自然形成的形状。例如,不能以植物盆景中植物生长所形成的形状作为产品的形状特征,也不能以自然形成的假山形状作为产品的形状特征,因为以上物品的形状具有不确定性,因此其不能用来限定要求保护的产品形状。

但是,产品中的技术特征可以是用于解决技术问题的模仿自然物体的形状。例如,偏心轮是桃型状,由于该桃型状的偏心轮能够产生往复的振动,因此这种仿桃型的偏心轮属于实用新型的保护客体。

产品中的技术特征可以用相应的字符来限定产品的形状,例如可以用“Y”形表示物体形状。但是,应避免用绘图的方式来表示物体的形状、并将绘制的图放入权利要求中。对于确实不能描述的形状,则应考虑申请外观设计来进行保护。

(2)构造特征

对于产品构造中的线路特征,如果对技术方案的限定更加清楚、简洁,可以根据电路、气路、液压线路、光路等其中的介质流的流向描述线路的构造。可以根据电路中信号流的流向描述电路的构造,根据管路中流体的流动过程来描述管路中各设备部件之间的空间连接关系。

例如,一种ADC电路,其特征是,输入电压经电压-电流转换电路转换成输入电流,反馈电流电路产生的反馈电流与所述输入电流合流后对电容充电,产生的充电电压经一比较电路输出温度计码,输出的温度计码输入逻辑模块,经逻辑模块运算输出数字信号。以上方案保护的是电路结构,且描述了信号在电路中的流动方式,属于实用新型的保护客体。

产品的构造特征可以包括复合层结构。产品的渗碳层、氧化层等属于复合层结构。复合层结构是通过工艺上的处理,经过物理改性,在特定区域内形成了不同的层,因此可以获得实用新型的保护。以上复合层与层的厚度、均匀程度、层数以及人眼是否可见无关。如果没有在特定区域形成不同的层,就不能获得实用新型的保护。例如,在皮革的表面层中掺金属粉,从而形成闪光的表面层,由于金属粉和表面层没有形成两个特定的层,因此该特征不能被认为是产品的构造。

产品的构造特征不包括基于广告目的通过印刷或者绘制方式在产品表面形成的含有图案、文字、符号等内容的信息层。至于包括该信息层的产品是否属于实用新型的保护客体,则需要判断该产品是否属于技术方案。

产品表面的刻度属于一种构造。例如,一种医疗检测装置,其特征在于:该装置前端设置有刻度,该装置属于实用新型的保护客体。

(3)材料特征

产品的技术特征不能出现未知的材料,即不能出现该材料名称、该材料的分子结构、组分或金相结构等。

产品的技术特征中可以包含已知材料的名称。即,可以将现有技术中的已知材料应用于具有形状、构造的产品上,具体是指用一种已知材料替换产品的全部或部分的材料。例如复合木地板、塑料杯、记忆合金制成的心脏导管支架等,不属于对材料本身提出的改进。为了避免审查员质疑限定产品的材料名称为未知材料的名称,建议最好在说明书中详细说明该材料的出处。

例如,在专利申请号为200520061438.7、实用新型名称为“微波煲锅”、复审决定(2008)第FS14551号复审案中,涉案权利要求如下:

“1、一种微波煲锅,包括用于盛装食物的锅体(1),与锅体配合的盖体(2),其特征在于:该锅体为复合层,外层为吸收微波的加热层(1.1),内层为玻璃或紫砂或陶瓷层(1.3),加热层与陶瓷层之间为微波屏蔽层(1.2)。

2、根据权利要求1所述的微波煲锅,其特征在于加热层为含有铁氧体的玻璃或紫砂或陶瓷层。”

专利复审委员会(简称复审委)在复审通知书中指出,权利要求2中的“加热层为含有铁氧体的玻璃或紫砂或陶瓷层”仅涉及加热层的材料构成,实质上是对材料本身提出的技术方案,不属于实用新型专利保护的客体。复审请求人随后提交了7份附件用以证明权利要求2所限定的材料为现有技术中已知的材料,复审委员会最终接受了申请人的争辩。

对于以上案件,如果申请人在说明书中能给出权利要求2中材料的出处,则引起事后复审委员会质疑保护客体的可能会很小。

对于已知的材料,如果该材料没有通用的命名,申请人可以在说明书中以技术术语的方式给出命名,并指出该材料的出处,并在权利要求书中加入命名的名称对产品的形状或构造进行限定。

目前而言,即使对于已知的材料,也通常不允许将该材料的分子结构、组分、金相结构等写入权利要求中。

例如,一种高强度易切削铸铁,金相组织为30~95%的铁素体和点状石墨,中心部位的金相组织为90%以上的珠光体。由于该权利要求限定了金相结构,因此不属于授权客体。

例如,一种菱形药片,其特征在于,该药片是由20%的A组分、40%的B组分及40%的C组分构成的。该方案包含了形状特征“菱形”,也包含了组分,该方案是以组分为特征的方式对材料本身提出的改进,因而不属于实用新型专利保护的客体。

(4)方法特征

如果产品的技术方案中既包含形状、构造特征,又包含对方法本身提出的改进,例如含有对产品制造方法、使用方法或计算机程序进行限定的技术特征,则不属于实用新型专利保护的客体。例如,一种木质牙签,主体形状为圆柱形,端部为圆锥形,其特征在于:木质牙签加工成形后,浸泡于医用杀菌剂中5~20分钟,然后取出晾干。由于该权利要求包含了对方法本身提出的改进,因而不属于实用新型专利保护的客体。

产品的技术特征不能出现未知的方法名称,但可以包含已知方法的名称,允许使用已知方法的名称限定产品的形状、构造,但不得包含方法的步骤、工艺条件等。例如,以焊接、铆接等已知方法名称限定各部件连接关系的,不属于对方法本身提出的改进。例如,一种汽车后桥壳,包括后桥壳体(1)和若干个半轴套管(2),…,所述的半轴套管(2)与后桥壳体(1)热配后铆接在一起,半轴套管(2)和后桥壳体(1)的外部之间焊接成一体。以上方案中出现的“铆接”、“焊接”为已知方法的名称,“铆接”、“焊接”限定了部件之间的构造关系。

如果想利用已知的方法来限定产品的形状或构造,但该方法没有通用的命名,则申请人可在说明书中以技术术语的方式给出命名,并指出该方法的出处,用该方法名称限定产品的相应特征。

结合以上关于涉及材料特征、方法特征的说明,对涉及材料特征、方法特征的实用新型的权利要求的撰写提出以下建议:

1)权利要求的特征部分最好不要仅包含材料特征、方法特征。否则,被认为属于不授权客体的风险较大。

2)权利要求所包含的材料特征、方法特征尽量避免使用未知材料名称、未知方法名称来表述,尤其避免将其作为实用新型专利的改进之处。否则,该权利要求被纳入不授权客体的风险也比较大。

3)权利要求中最好避免使用已知材料和/或已知方法的组合来表述某一个材料特征、方法特征。这种组合是否还属于已知材料、已知方法的范围是值得商榷的。实际上,已知材料名称的组合不一定还是已知材料,已知方法的组合不一定还是已知方法。如果无法避免使用这种组合,建议在撰写时进行必要的检索,尽量在说明书中详细描述这种组合,并能使本领域技术人员相信这种组合仍属于已知材料(例如“微波煲锅”复审案)、已知方法。如果能证明这些组合是本领域公知的,具有一个约定俗成的名称,效果会更好一些。千万要避免将这种组合描述为本实用新型的改进之处。

4)尽量选择已知材料名称、已知方法名称来表述权利要求所包含的材料特征、方法特征。这样,该权利要求被纳入不授权客体的可能性通常较小。

(5)功能特征

产品的技术特征可以包括功能性特征,但是不允许采用纯功能性特征限定。例如,一种圆珠笔,其特征在于,可以书写多种颜色。该产品的技术方案仅描述了圆珠笔的功能,未描述相应的技术特征,不属于实用新型的保护客体。

产品的技术特征可以是功能模块,但是该功能模块必须是实体模块。

例如,一种电子药物服药提醒器,其特征在于:所述电子服药提醒器包括与瓶盖固定连接的上盖、外壳,…,所述的外壳内设有用于设定服药周期和提醒的微处理器,…所述的微处理器包括:

用于…的服药周期设定模块;

用于…的服药提醒模块;

用于…的提醒再启动模块。

以上微处理器的技术方案中包括了硬件,也包括了实质上要保护计算机程序处理流程的功能模块,该些功能模块不属于实用性的保护客体,必须予以删除。

例如,一种便携式CANBUS测试仪,其特征在于包括:AT90CAN128控制电路的主芯片;所述的主芯片分别与TFT液晶显示模块、触摸按键、第一晶振模块、控制逻辑模块、USB接口芯片、光电隔离模块以及复位电路分别相连;所述的光电隔离模块还分别与电源输入模块和CAN收发芯片相连;所述的USB接口芯片还分别与控制逻辑模块、第二晶振模块以及USB接口模块相连;所述的CAN收发芯片与被测设备相连。

虽然该测试仪的技术方案中出现了多个模块,但该些模块显然是硬件模块,因此属于实用新型的保护客体。

(6)参数特征

可以使用参数来限定产品的技术方案,但是该参数应该是指能够限定产品的形状和构造的参数,或者是限定具体部件功能的参数。

例如,一种能够减轻带钢产生卷取折印和搓擦印的衬胶套筒,其特征在于,包括钢质套筒,所述钢质套筒外部连接有聚氨酯保护套,所述聚氨酯保护套的表面粗糙度为Ra8-10,所述聚氨酯保护套的硬度为HS=50-55。以上方案中的粗糙度和硬度值限定了保护套的具体构造,属于实用新型的保护客体。

例如,一种抗干扰电源电路结构,包括一由第一电阻、第二电阻、第三电阻串联而成的分压采用电路,…;在第一电阻的另一端加载一模拟信号V,在所述二极管的负极加载+5V电压。其中的限定了二极管的功能。以上方案中的电压值限定了二极管的功能,属于实用新型的保护客体。

但是,应注意,产品的参数不包括改进工艺中的参数特征。

例如,权利要求:“一种耐磨地板,其特征在于,分为四层结构,由上至下依次为耐磨层、装饰层、中间层和底层,……,热压压强2.0~2.2MPa,热压温度180~200℃,保压5~10 分钟成型”。以上方案中的参数限定了改进的工艺参数,因此,不属于实用新型的产品的参数特征的范畴。

虽然以上基于法2.3的规定对实用新型“技术方案的类型”和“组成技术方案的技术特征”进行了讨论,但应注意,在实际初审过程中,对于权利要求的类型不属于实用新型保护客体的情况,审查员通常会以该技术方案不符合专利法2.3发出通知书;而对于权利要求出现了不属于保护客体的特征的情况下,审查员通常会基于专利法26.4的简要规定而直接要求申请人删除该特征,例如,发出的通知书可能指出“该权利要求包含对工作原理/工作过程/工作步骤的描述,致使权利要求不简要,应当删除”。

以上任一种通知书的发出,都有可能导致申请人承担较大的风险,例如,被迫删除权利要求中的特征、甚至是陷入无法修改而被迫视撤的境地。因此,申请人在撰写时就应对实用新型保护客体问题引起足够的重视,需要根据以上介绍的关于实用新型的保护客体的要点,判断想要保护的方案的类型到底属不属于实用新型保护的客体、能不能申请实用新型,避免撰写的实用新型权利要求中出现不属于实用新型保护客体的特征。

2.如何根据创造性高度选择实用新型申请

如前所述,中国仅对实用新型专利申请进行初步审查,在初步审查中并不审查创造性,换言之即使该实用新型专利申请不具有创造性,也能获得授权。但是为了确保实用新型专利的权利稳定性,在申请实用新型专利时,申请人应当关注实用新型专利的创造性问题。

根据专利法第22条第3款的规定,发明的创造性,是指同申请日以前已有的现有技术相比,该发明有突出的实质性特点和显著的进步;实用新型的创造性,是指同申请日以前已有的技术相比,该实用新型有实质性特点和进步。因此,实用新型专利创造性的标准应当低于发明专利创造性的标准,具体体现如下。

(1)现有技术的领域

对于发明专利而言,不仅要考虑该发明专利所属的技术领域,还要考虑其相近或者相关的技术领域,以及该发明所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员到其中去寻找技术手段的其他技术领域。

对于实用新型专利而言,一般着重于考虑该实用新型专利所属的技术领域。但是现有技术中给出明确的启示,例如现有技术中有明确的记载,促使本领域的技术人员到相近或者相关的技术领域寻找有关技术手段的,可以考虑其相近或者相关的技术领域。

例如,对于一种食品切片机的方案,其属于食品加工机械领域,则本领域技术人员判断创造性时优先考虑现有技术中的切片机。另外,在现有技术明确的启示下,可考虑相近或相关的其它食品加工机械或甚至是通用机械领域的现有技术。以上相同或相近的领域显然不包括医疗器械领域,不能将一种用于义齿塑料充填加压的可调式型盒压力器的结构用于评述食品切片机的创造性。

(2)现有技术的数量

对于发明专利而言,可以引用一项、两项或者多项现有技术评价其创造性。

对于实用新型专利而言,一般情况下可以引用一项或者两项现有技术评价其创造性,对于由现有技术通过“简单的叠加”而成的实用新型专利,可以根据情况引用多项现有技术评价其创造性。

此处的“简单叠加”,可借用《专利审查指南》第二部分第四章第4.2关于发明创造性判断中的“组合发明”中的以下部分来理解:如果要求保护的发明仅仅是将某些已知产品或方法组合或连接在一起,各自以其常规的方式工作,而且总的技术效果是各组合部分效果之总和,组合后的各技术特征之间在功能上无相互作用关系,仅仅是一种简单的叠加,则这种组合发明不具备创造性。

例如,对于以下的权利要求,

“1、一种热管散热器,其特征在于包括:

基座,设置有开口部;

导热板,呈U型,设置在所述开口部中,其上设置有容置部;

散热体,设置在所述基座上;

至少一热管,具有至少一扁状受热端与冷却端,所述受热端设置在导热板上,并与散热体接触,冷却端设置在所述散热体的端面上”,

(http://www.sipo.gov.cn/ztzl/ywzt/zlfswjdpx/201103/t20110324_590914.html)

该权利要求相对于作为最接近现有技术的对比文件1的区别技术特征仅为:1、导热板呈U型,其上设置有容置部;2、热管具有扁状的受热端和冷却端。在对比文件2公开了区别技术特征1且对比文件3公开了区别技术特征2的情况下,由于区别技术特征1、2之间既没有相互配合也没有相互影响和作用,即相互间无关联,因此,该权利要求将相对于对比文件1-3的结合不具备创造性。

申请人可以利用实用新型的以上两个特点,将创造性高度不高、可能难以通过发明的实质审查的技术方案申请实用新型。以下两种创造性高度不高的技术方案最好申请实用新型。

(1)该技术方案的大部分特征或该技术方案与最接近的现有技术的区别特征并未被该技术方案所属的技术领域所公开。虽然相邻或者相近的技术领域中公开了该技术方案的大部分特征或以上区别特征,但相邻或者相近的技术领域的现有技术并未给出明确的转用或结合启示,即现有技术中没有明确的记载,促使本领域的技术人员到相近或者相关的技术领域寻找有关技术手段。

(2)需要引用三项及其以上的现有技术评价该技术方案的创造性,且该技术方案并非该三项及其以上的现有技术的“简单的叠加”。

需要注意,对以上类型的发明创造申请实用新型,仅仅是相对发明增加了其被授予专利权的可能性,最终授权的实用新型专利的权利要求是否符合创造性的规定,取决于后续的可能的无效请求方提供的证据、理由的力度以及复审委判断创造性的尺度。关于创造性问题,将在之后无效程序部分进一步讨论。

3.如何保证实用新型的单一性

专利法第31.1规定:“一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型,可以作为一件申请提出”。在《专利审查指南》第1部分第2章“9.根据专利法第31条第1款”中明确规定了对实用性新型专利申请的单一性审查仅限于“明显缺少单一性”的审查。

所谓明显不具备单一性,是指在检索现有技术之前,即可确定几项技术方案没有相同或相应的或所包含的相同或相应的技术特征均属于本领域惯用的技术手段,则它们不可能包含相同或相应的体现发明对现有技术作出贡献的特定技术特征,因而该几项技术方案明显不具有单一性。例如一件申请中包括了两轮车的车座和两轮车的车轮两项独立权利要求,两者之间没有相同或者相应的构造或形状特征,更不可能有相同或者相应的特定技术特征,因而明显不具有单一性,检索前即可得出结论。

为避免实用新型明显不具有单一性,至少应注意以下两点:

第一,至少保证权利要求书中独立权利要求的多个技术方案之间存在相同或相应的特征,必要时应在说明书说明该些相同或相应的技术特征为本实用新型对现有技术作出贡献的特征技术特征。

第二,保证除说明书的背景技术部分提到的现有技术中的特征外,权利要求书中独立权利要求的多个技术方案之间仍然存在相同或相应的特征。由于实用新型的初步审查不检索现有技术,因此背景技术被视为判断特定技术特征时采用的现有技术,初审审查中将会判断除去该现有技术的特征后的该多个技术方案中是否存在相同或相应的特征,由此来判断权利要求之间是否具有单一性。

例如,实用新型背景技术中的技术方案包括特征a、b,权利要求中的包括两个方案:方案1包括特征a、b、c,方案2包括特征a、b、d。在此情况下,除去特征a、b,方案1剩下特征c,方案2剩下特征d。如果不能证明特征c与d是相同或相应的技术特征,则方案1和2会被认为明显不具备单一性。

在符合以上两点的情况下,申请人可以尽可能多地在一个实用新型专利中保护多项技术方案,甚至在撰写恰当的情况下能保护实质上不具有单一性的技术方案,从而避免分案申请所带来的成本问题。

4.如何增强实用新型的稳定性和实现快速授权

(1)初步审查

为正确地增强实用新型的稳定性和实现快速授权,需要首先了解实用新型的初步审查的内容。实用新型的初步审查主要包括申请文件的形式审查和明显实质性缺陷的审查。

申请文件的形式审查的内容包括:提交的文件(A26.1-2)、文件的语言等(R3)、文件一式两份(R15.1)、请求书的具体内容(R16)、说明书、权利要求书、附图、摘要的形式规定(R17-23)、修改的时间:主动补正(R51)、修改的方式:替换页(R52)、签章、著录项目变更(R119)、字体、绘图、编号(R121)等、优先权(A30、R31)。其中,实用新型专利说明书应当(即,必须)有表示要求保护的产品的形状、构造或者结合的附图。

申请文件的明显实质性缺陷审查的内容包括:不予授权的主题(A5、A25)、保护客体(A2.3)、明显新颖性和实用性(A22.2,22.4)、外国人申请专利及其代理(A18、A19.1)、保密审查(A20.1)、公开充分(A26.3)、支持或清楚(A26.4)、单一性、分案申请(A31.1、 R43.1)、修改超范围(A33)、重复授权(A9)。以上明显实质性缺陷的审查与发明的实质审查相比,主要体现在“明显”上。

所谓明显不具备新颖性的审查,主要体现在在不进行检索的情况下,利用申请的背景技术中提到的对比文件、该申请的PCT检索报告中提到的涉及新颖性的对比文件、无法取得不丧失新颖性宽限期的可破坏新颖性的文件、或者不能被要求优先权而能破坏新颖性的在先申请,审查权利要求的新颖性。应注意,实用新型不进行创造性的审查,即使PCT检索报告中提到了涉及创造性的对比文件。

所谓明显不清楚、不支持、公开不充分、缺少必要技术特征,主要体现在形式上符合规定即可。例如,要求权利要求特别是独立权利要求应完整、相同的方式重复于实用新型内容部分,否则将容易被认为是得不到说明书支持;至于权利要求是否在是实质上得到了说明书的支持,需要从完全掌握技术的情况下、甚至可能要在检索现有技术基础上才能确定,而实用新型的初步审查往往无法做到该点。

由于实用新型初步审查的以上特点,因此可能造成授权后的权利要求缺少新颖性、创造性或其他不明显的实质性缺陷,从而造成权利要求的不稳定。

另外,由于实用新型的初步审查强调形式上的审查,因此对撰写形式的要求很严格。例如,曾见到审查员就实用新型的摘要中缺少“主要用途”的描述(专利法实施细则第23条第1款)、说明书的发明内容部分缺少解决技术问题的描述(专利法实施细则第17条第1款第(三)项)而发出补正通知书。而在发明申请的过程中,似乎不大可能收到就以上问题发出的通知书。

为了尽量争取实用新型的一次性授权、节约申请时间,则应注意以相比发明更严格的要求进行实用新型形式上的撰写。

(2)撰写时在形式上的注意点

以下列举了撰写实用新型的权利要求在形式上的常见注意点:

1.尽量使得权利要求书的所有内容均以完全相同的方式记载在说明书的“实用新型内容”部分,避免审查员发出权利要求书得不到说明书支持的意见。

2.尽量使得独立权利要求的特征部分使用“其特征是…… ”或者类似的用语,写明实用新型区别于最接近的现有技术的技术特征。

3.尽量使得权利要求书中不出现可能导致审查员质疑不清楚的词语,例如尽量避免在权利要求中出现诸如“厚”、“薄”、“强”、“弱”、“高温”、“高压”、“很宽范围”“较低”、“大约”、“略”“接近”、 “等”、“很宽范围”、“例如”、“最好是”、“优选为”、“必要时”、“也可以”等用语时,避免审查员质疑权利要求不清楚。

4.尽量避免使用功能或者效果特征来限定权利要求,特征部分不得单纯描述实用新型的功能,只有在某一技术特征无法用结构特征来限定,或者技术特征用结构特征限定不如用功能或者效果特征来限定更为恰当,而且该功能或者效果在说明书中有充分说明时,使用功能或者效果特征来限定实用新型才可能是允许的

5.尽量避免采取否定式词句或去除式的写法,该写法可能会造成权利要求的保护范围不清楚。例如,“一种磁疗按摩椅,其特征在于磁疗装置可以去掉”;或“一种背带式运动背包,其特征在于其不带背带”。

6.从属权利要求只能引用在前的权利要求。引用两项以上权利要求的多项从属权利要求只能以择一方式引用在前的权利要求,并且作为被另一项多项从属权利要求引用的基础即在后的多项从属权利要求不得引用在前的多项从属权利要求。

除1)-6)外,申请人还应使得权利要求的撰写符合专利法实施细则第19-22条规定的其它形式要求。

此外,实用新型的说明书、说明书附图、摘要、摘要附图的撰写都应在形式上严格遵守专利法第17、18、23条的各项规定,避免审查员就申请文件不符合细节上的形式要求(例如,之前提到的摘要中缺少“主要用途”的描述)而发出通知书。

除仅列出的常见注意点,撰写者最好能针对具体领域的特殊要求补充其它注意点。

(3)申请前的自查

为弥补实用新型初步审查停留于明显性的审查所带来的不良后果,建议在申请前,申请人可通过自查的方式确定将提出的实用新型申请是否符合专利实施细则第65条第2款中的相关规定,具体而言,是否符合以下条款:

是否属于专利法第5条或者第25条规定的不授予专利权的情形;

是否属于专利法第2条第3款规定的保护客体;

是否具备专利法第22条第4款规定的实用性;

是否按照专利法第26条第3款的要求充分公开了专利保护的主题;

是否具备专利法第22条第2款规定的新颖性;

是否具备专利法第22条第3款规定的创造性;

是否符合专利法第26条第4款规定的权利要求得到说明书支持、清楚、简要;

是否符合专利法实施细则第20条第2款规定的独立权利要求具有解决技术问题的必要技术特征;

分案的实用新型申请是否符合专利法实施细则第43条第1款规定的分案申请不得超出原申请记载的范围。

其中,以上涉及新颖性、创造性的判断,最好经过检索后根据检索得到的对比文件而作出。

除针对实质性条款的自查外,最好还对其他形式条款进行自查,从而最大限度地降低被初审审查员指出问题而发出补正或审查意见通知书的可能。

对于重要的案件,以上自查的过程最好作经由熟悉中国专利实务的代理人作为,避免拘于形式的检查,使得检查的效果经得起他人提起无效的考验以及确保授权的快速进行。

此处提供了“实用新型申请评估及修改确认单”,当中涉及除新颖性或创造性条款外的主要条款的自查项目,申请人或委托的中国代理人可按照该确认单进行除逐项核查,并将发现的缺陷与申请人确认并对申请文件进行相应修改,由此将众多有可能导致形式问题、甚至影响专利权稳定性的缺陷在申请递交前加以克服。

实用新型新申请评估及修改确认单

|

关于形式问题 |

|

事项 |

结论 |

建议 |

|

说明书摘要 |

内容是否不完整,或字数是否超过300字(细则23) |

|

|

|

摘要附图 |

是否未指定摘要附图(指南1.2.7.5(5))

|

|

|

权利要求书 |

是否存在明显不具备单一性的权利要求(法31.1) |

|

|

|

权利要求是否未采用“其特征在于”划界(细则21.1-2) |

|

|

|

从属权利要求是否引用关系不当(细则21.3、22.2) |

|

|

|

权利要求书是否符合其它形式要求(细则19,22.1) |

|

|

说明书 |

发明名称是否超过25个字,或与权利要求的主题名称是否不对应(指南1.1.4.1.1) |

|

|

|

发明内容部分是否未记载与各权利要求对应的技术方案(指南1.2.7.2(4)) |

|

|

|

说明书各个部分是否符合其它形式要求(细则17) |

|

|

说明书附图 |

文字部分与附图中的附图标记是否不对应(细则18.2) |

|

|

|

附图中是否存在不必要的文字注释(细则18.3) |

|

|

|

*核对以上事项的目的在于避免申请文件中存在可能导致审查员发出补正通知书的问题。 |

关于实质问题 |

|

事项 |

结论 |

建议 |

|

是否不符合实用新型的定义(法2.3) |

|

|

|

是否属于不授权专利权的情况(法5,法25) |

|

|

|

是否不具备实用性(法22.4) |

|

|

|

说明书是否公开不充分(法26.3) |

|

|

|

权利要求书是否以说明书为依据(法26.4) |

|

|

|

权利要求书是否清楚或简明(法26.4) |

|

|

|

权利要求是否缺少解决技术问题的必要技术特征(细则20.2) |

|

|

|

分案申请是否超出了原申请记载的范围(细则43.1) |

|

|

|

*核对以上事项的目的在于降低本申请被授予实用新型专利权后被宣告无效的可能性。 |

|

|

|

|

|

|

二、如何理解和运用一案两报

撰写完的案子进行申请时,申请人有必要考虑是否采用一案两报。一案两报制度产生于20世纪90年代中期,在那个时期,中国国家知识产权局每年受理的专利申请数量快速增加,导致一些发明专利申请需要等待6~7年才能被授予专利权,引起了申请人的强烈不满。在这种情况下,国家知识产权局在未修改《专利法》和《专利法实施细则》的情况下,采取了一项临时措施,即允许申请人同日或先后就同样的发明创造既申请发明专利又申请实用新型专利。这样,申请人可以就其发明创造通过实用新型及时获得专利保护,而后当发明专利申请符合授权条件时,只要申请人声明放弃其已经获得的实用新型专利权,就可以授予其发明专利权。

然而,上述做法有可能导致了如下不合理的现象:(1)假如申请人先提交实用新型专利申请,后提交发明专利申请,则申请人可能获得超过20年的专利保护期;(2)申请人在获得发明专利权之前,先授予的实用新型专利权可能已经因被放弃而终止或者因保护期限届满而终止,从而进入公有领域,如果随后又对该技术授予发明专利权,则产生将进入公有领域的技术再次纳入专利权的保护范围的问题。

进入21世纪以后,专利申请积压问题已经大为缓解,并且由于一案两报制度存在上述不合理之处,因此在2008年第三次修改《专利法》时,中国国家知识产权局提出了是否有必要继续保留一案两报制度的问题,请各方发表意见。其结果是多数人认为这种做法为申请人提供了更多的选择余地,适合中国的具体国情,建议继续予以保留。因此,在第三次修改后的专利法中,依然保留了该制度,但是进行了一些限制,以克服上述不合理之处。具体地,在第三次修改后的专利法中,规定了申请人必须同日提出发明专利申请和实用新型专利申请,这就确保了申请人不会获得超过20年的专利保护期限。另一方面,规定了只有在先获得的实用新型专利权尚未终止的情况下才能通过放弃实用新型专利权来获得发明专利权,这样就避免了对进入公有领域的技术授予专利权的问题。

当前,虽然中国的审查期与以前相比的确大为缩短,但是还是需要数年的时间。因此,对于期望获得较长保护期、同时又期望能够尽早获得保护的情况,笔者认为一案两报还是一项很有用的制度。以下将从法律规定、适用条件等各个方面对这一制度进行介绍。

1.相关法律规定

中国专利法第九条第一款: 同样的发明创造只能授予一项专利权。但是,同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,先获得的实用新型专利权尚未终止,且申请人声明放弃该实用新型专利权的,可以授予发明专利权。

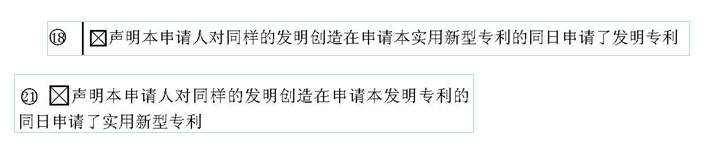

中国专利法实施细则第四十一条第二款至第五款:

同一申请人在同日(指申请日)对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的,应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利;未作说明的,依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理。

国务院专利行政部门公告授予实用新型专利权,应当公告申请人已依照本条第二款的规定同时申请了发明专利的说明。

发明专利申请经审查没有发现驳回理由,国务院专利行政部门应当通知申请人在规定期限内声明放弃实用新型专利权。申请人声明放弃的,国务院专利行政部门应当作出授予发明专利权的决定,并在公告授予发明专利权时一并公告申请人放弃实用新型专利权声明。申请人不同意放弃的,国务院专利行政部门应当驳回该发明专利申请;申请人期满未答复的,视为撤回该发明专利申请。

实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起终止。

2.一案两报制度的优点

与仅申请发明专利相比,简单地说,一案两报制度的优点在于能够在仅增加较少费用的情况下,在发明专利授权之前获得数年的专利权保护。具体地说,对于外国申请人来说,在中国申请专利时,翻译费用将是一笔较大的费用,然而,对于一案两报而言,由于对于发明和实用新型通常使用几乎相同的申请文件。因此,与仅申请发明专利相比,要进行一案两报仅需要增加实用新型的申请费等的较少费用。

另一方面,在中国,虽然在发明专利申请公布之后为申请人提供临时保护,但是申请人只能在发明专利授权之后才能向中国法院提起诉讼。然而,如果进行了一案两报,则申请人在获得实用新型专利权之后即可起诉,并且如之前已提及,当前在中国法院,实用新型专利权的效力并不弱于发明专利权。并且,即使后续在发明的审查过程中发现该技术方案实际上并不具备可专利性,这也不会对中国法院基于实用新型作出并已执行的判决、裁决产生追溯力,除非有证据证明专利权人有恶意行为或者不进行追溯则明显违反公平原则。

3.适用一案两报制度的条件

①要保护的客体既能申请发明专利又能申请实用新型专利

由于可申请发明专利的客体的范围大于可申请实用新型专利的客体的范围,因此,在这里,只需判断是否能够申请实用新型专利即可。具体判断标准可以参见上节中关于实用新型的保护客体的内容。

②发明专利申请和实用新型专利申请中存在保护范围相同的权利要求

如上所述,一案两报制度的前提是申请人对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,而根据中国审查指南的相关规定,这里所述的“同样的发明创造”是指存在保护范围相同的权利要求。换句话说,适用一案两报是针对实用新型和发明专利申请中存在保护范围相同的权利要求,并非针对说明书。例如,如果申请的实用新型和发明专利说明书完全相同,但是所有权利要求的保护范围都不相同,则并不需要进行一案两报,当然为了避免造成抵触申请,应当在同一天申请。但是如果申请的实用新型与发明专利的说明书并不完全相同,而全部或者部分权利要求的的保护范围相同,则必须按照一案两报的要求同时申请实用新型和发明,否则不能享受专利法第9条规定的一案两报的例外。

此外,对于“保护范围相同”,中国的专利法、实施细则以及审查指南中并未给出明确的判断标准。对于权利要求完全相同或者仅有表述上的区别的情况,显然,这应当属于“保护范围相同”。但是,例如,假定在一案两报提交时发明申请和实用新型申请具有完全相同的权利要求,但是在随后的审查中,为了克服权利要求不清楚或者得不到说明书的支持等的问题,对发明专利申请的权利要求进行了修改,在这种情况下是否还会认为保护范围相同、因而依然存在重复授权的缺陷呢?按照我们的经验,在前几年的中国专利审查中,只要对权利要求进行表述调整以外的修改,则中国审查员都会认为保护范围不再相同,但是从近几年从中国专利局接到的审查意见通知书来看,情况已有所变化。如果修改仅仅是为了克服权利要求不清楚的缺陷,则通常中国审查员依然还是会认为保护范围相同,但是如果修改是将权利要求中的上位特征修改为下位特征、从而克服得不到说明书的支持等,则中国审查员不再会认为保护范围相同。

另一方面,假定两个权利要求的保护主题都是摄像设备,除了一个权利要求中包括“镜头”这个特征、而另一个权利要求中包括除该特征以外的其它特征,两者完全相同。这样的两个权利要求是否会被认为保护范围相同呢?笔者认为,即使权利要求中未明确限定,本领域技术人员也知道摄像设备都包括“镜头”,所以以上两个权利要求应当被认为保护范围相同。但是,假如一个权利要求中包括“镜头”、而另一个权利要求中包括“定焦镜头”,则这两个权利要求通常不会被认为保护范围相同。

综上所述,根据我们的理解,在中国专利审查中,“保护范围相同”是指保护范围完全相同,而并不包括保护范围仅部分重叠或者一个权利要求的保护范围完全覆盖另一个权利要求的保护范围的情况,但是对于判断保护范围是否完全相同,并不是简单地判断两个权利要求的文字表述是否完全相同,而是基于申请文件的其它部分、本领域技术人员的知识等进行综合判断。

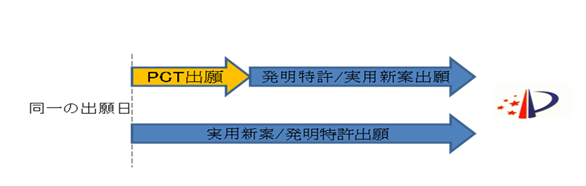

③同一申请人在同日(仅指实际申请日)提出发明专利申请和实用新型专利申请

这里需要特别说明的是,这里的“同日”是指在中国的实际申请日。也就是说,即使发明专利申请和实用新型专利申请要求了同样的优先权,也必须在同一天在中国提出申请。如上所述,这主要是为了避免申请人获得超过20年的保护期。

这时将涉及到一个问题。假定母案(发明)进行了一案两报,且分案包括与实用新型相同的权利要求,一案两报是否能继续适用于该分案呢?虽然中国审查指南中没有明确规定,但是笔者认为,答案应当是可以,因为该分案沿用了母案的实际申请日,因此应当认为与实用新型在同日提出。但是,分案是作为一个独立的申请提出的,因此为确保能够适用一案两报,在提出申请时,也需要进行声明。

④在申请时分别做出了声明

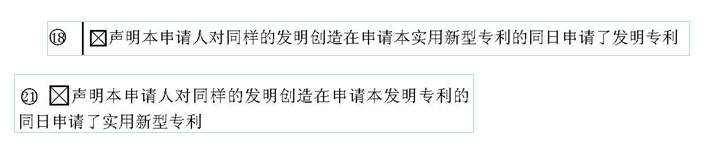

该说明实际是如下所示的、在提出发明专利申请或者实用新型专利申请时的请求书中的一部分,对该部分的前侧的单选框进行选择即表示进行了说明。

需要注意的是,假如在提出时没有进行该声明,则不能适用一案两报,即在后续程序中,只能通过修改发明专利、而不能通过放弃实用新型专利权来避免重复授权。

⑤仅在在先获得的实用新型专利权尚未终止的情况下,才能通过放弃实用新型专利权来获得发明专利权

如上所述,该规定主要是为了避免对已经进入公有领域的技术再次授予专利权。按照该规定,申请人必须在发明授权之前保持实用新型专利权有效,否则不仅会丧失实用新型专利权,甚至不能再取得相同发明创造的发明专利权。

4.提出一案两报的途径

对于一案两报,申请人可以采用两条途径。一是直接在中国在同日提出发明专利申请和实用新型专利申请。二是首先在其他国家提出在先申请,然后通过利用巴黎公约要求该在先申请的优先权,在中国在同日提出发明专利申请和实用新型专利申请。

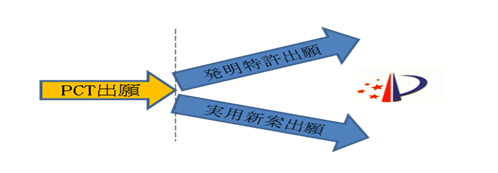

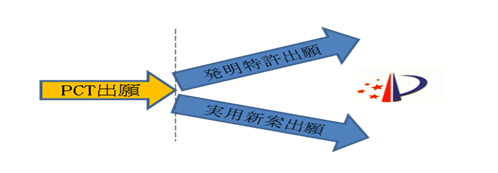

换句话说,申请人不能利用PCT途径。对于PCT途径,可以想到如下两种方式:

(1)

首先提出PCT申请,然后在进入中国国家阶段时同时指定发明和实用新型两种类型。

(2)

首先,在中国??在同日提出一个PCT申请和一个发明/实用新型专利申请,然后在PCT申请进入中国国家阶段时指定与先前提出的申请的类型不同的类型,从而产生发明专利申请和实用新型专利申请。

首先,对于上述方式(1),由于在PCT申请进入中国国家阶段时,只能在“发明专利”和“实用新型专利”中选择一种,而不能同时指定两种类型,因此该方式实际上并不可行。

另外,对于上述方式(2),由于在提出PCT申请时,在中国国内并没有产生实际的申请,该申请是发明专利申请还是实用新型专利申请是不确定的,并且在提出PCT申请时不可能作出声明,因此,不能满足同日提出发明专利申请和实用新型专利申请的要求,不能适用一案两报。

5.典型示例

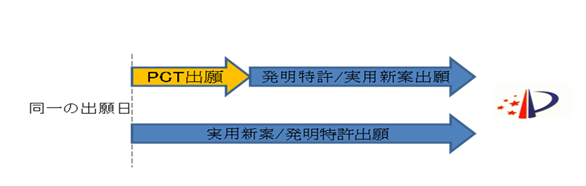

按照后续发明专利申请的审查结果,一案两报的案件会出现如下两种情况:

(1)在发明专利申请的审查过程中,由于进行了修改从而导致不再存在保护范围相同的权利要求,因此无需放弃实用新型专利权,实用新型专利权和发明专利权可以共存。

(2)在发明专利申请的审查过程中,由于未进行修改、或者虽然进行了修改但仍存在保护范围相同的权利要求,因此,中国审查员在对发明专利申请授权之前要求申请人进行选择从而避免重复授权。在申请人放弃实用新型专利权的情况下,实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起终止,因此,实现实用新型专利权和发明专利权之间的无缝连接。

三、如何进行实用新型的修改

1修改的时机

实用新型的修改限于初步审查阶段、复审阶段和无效阶段,而在法院阶段不允许进行任何修改。

(1)初步审查阶段

在初步审查阶段,申请人可以有两种修改时机:主动补正时修改,在收到补正通知书或者审查意见通知书后修改。

主动补正

根据专利法实施细则第51条的规定,申请人可以自申请日起两个月内对实用新型专利申请文件主动提出修改。如果超出了该两个月的期限主动提交修改文件,并且修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷,并且具有被授权的前景,则该修改文件可接受。

针对要求获得实用新型专利权的国际申请,进入国家阶段时,可按照PCT条约28或41条修改;在作好公告实用新型专利权的准备工作前,可按照专利法第113条的规定改正译文错误。

收到补正通知书或者审查意见通知书后的修改

收到补正通知书后的修改

在申请人收到补正通知书后,通常具有两次修改机会。

对于申请文件存在可以通过补正克服的缺陷的专利申请,审查员发出补正通知书,此时申请人有第一次修改机会。经申请人补正后,申请文件仍然存在缺陷的,审查员一般会再次发出补正通知书,此时申请人有第二次修改机会。针对可以通过补正克服的缺陷已发出过两次补正通知书,并且在指定的期限内经申请人陈述意见或者补正后仍然没有消除的,审查员可以作出驳回决定。

在此建议,在答复第二次补正通知书时,尽量按照审查意见进行修改,最好能在提交答复意见前与审查员通过电话充分沟通,以避免被驳回。

收到审查意见通知书后的修改

如果审查员认为申请文件存在不可能通过补正方式克服的明显实质性缺陷,应当发出审查意见通知书,此时申请人有第一次修改机会。

针对审查员发出的审查意见通知书,如果在指定的期限内申请人未提出有说服力的意见陈述和/或证据,也未针对通知书指出的缺陷进行修改,审查员可以作出驳回决定。例如,仅改变了错别字或改变了表达方式。

如果是针对通知书中指出的缺陷进行修改,即使所指出的缺陷仍然存在,也应当给申请人再次陈述和/或修改的机会,此时申请人有第二次修改机会。

对于此后再次修改涉及同类缺陷的,如果修改后的申请文件仍然存在已通知过申请人的缺陷,审查员可以作出驳回决定。

(2)复审阶段

在复审阶段,申请人在以下四种情况下有修改的机会。

提出复审请求

复审请求人在收到驳回决定之日起三个月内提出复审请求时,复审请求人可以对申请文件进行修改。

答复复审通知书

针对合议组发出的复审通知书,复审请求人在收到该通知书之日起一个月内针对通知书指出的缺陷进行书面答复时,复审请求人可以对申请文件进行修改。

针对复审请求口头审理通知书

针对合议组发出的复审请求口头审理通知书,复审请求人在收到该通知书之日起一个月内针对通知书指出的缺陷进行书面答复时,复审请求人可以对申请文件进行修改。

参加口头审理时,复审请求人可以对申请文件进行修改。

(3)无效阶段

在无效阶段,专利权人在以下四种情况下有修改的机会。

针对无效宣告请求书

在收到无效宣告请求书一个月内,专利权人可以对权利要求书进行修改。

针对请求人增加的无效宣告理由或者补充的证据

针对请求人在提出无效宣告请求之日起一个月内增加的无效宣告理由,专利权人可以进行修改。

针对请求人在提出无效宣告请求之日后增加的无效理由的下列情况,专利权人可以进行修改:针对专利权人以合并方式修改的权利要求,请求人在复审委员会指定期限内增加的无效理由;请求人对明显与提交的证据不相对应的无效宣告理由进行变更。

针对请求人在提出无效宣告请求之日起一个月内补充的证据,专利权人可以进行修改。

针对请求人在提出无效宣告请求之日后补充的证据的下列情况,专利权人可以进行修改:针对专利权人以合并方式修改的权利要求或者提交的反证,请求人在专利复审委员会指定的期限内补充证据,并在该期限内结合该证据具体说明相关无效宣告理由的;在口头审理辩论终结前提交公知常识性证据或者用于完善证据法定形式的证据(包括提交的外文证据的中文译文),并在该期限内结合该证据具体说明相关无效理由的。

针对专利复审委员会引入的请求人未提及的无效宣告请求或者证据,

专利权人可以对权利要求书进行修改。

在复审委作出审查决定之前,专利权人可以删除权利要求或权利要求中包含的技术方案。

2修改的原则

所有阶段的修改都必须符合专利法33条的规定。此外,初步审查阶段的修改还应符合专利实施细则51条第3款、专利法实施细则第43条第1款、专利法第31条第1款、专利法实施细则第40条的规定,复审阶段应符合专利法实施细则第61条第1款的规定,无效阶段的修改应符合专利法实施细则第69条的规定。

(1)一般原则

在初步审查阶段、复审阶段、无效阶段对申请文件作出的任何修改,都不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,即,所有的修改都必须符合专利法33条的规定,其基本等同发明的修改超范围的判断标准。

一般情况下,根据审查意见删除权利要求中不符合实用性新型客体规定的特征被认为不超出原说明书和权利要求书的记载范围。例如,删除权利要求中限定某个部件的材料特征,该材料特征涉及新的材料,且该材料特征并非本发明的发明点,即使原权利要求书和说明书中记载了该部件是由该材料特征限定,申请人也可进行删除该材料特征。

针对超范围的审查意见通知书,如果申请人未修改申请文件,仅陈述意见,且意见陈述不能被接受,审查员可以作出驳回决定。因此,应慎重对待该类通知书,除非是审查员认定的事实错误、或者提前将陈述意见告知审查员并得到审查员认可,否则尽量避免以争辩的方式作出答复。

如果前两次审查意见通知书中指出的缺陷都是“修改超范围”,而第三次审查所针对的超范围的事实与之前两次不一样,则审查员仍可以以不符合专利法第33条的规定作出驳回决定,即申请人针对超范围问题一般仅有两次修改机会。

(2)初步审查阶段

符合专利实施细则51条第3款的规定

在初步审查阶段,申请人的修改应符合专利实施细则51条第3款的规定“申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的,应当针对通知书指出的缺陷进行修改”。

对于申请人提交的包含有并非针对通知书所指出的缺陷进行修改的修改文件,如果其修改符合专利法第33条的规定,并消除了原申请文件存在缺陷,且具有授权前景,则该修改可以被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改,经此修改的申请文件应当予以接受。如果不符合规定,审查员可以发出通知书,要求申请人在指定期限内提交符合规定的修改文本。如果仍然不符合规定,审查员将针对修改前的文本继续审查,例如作出授权或驳回决定。

符合专利法实施细则第43条第1款的规定

在初步审查阶段,申请人的修改应符合专利法实施细则第43条第1款的规定“分案申请,可以保留原申请日,享有优先权的,可以保留优先权日,但是不得超出原申请记载的范围”。

符合专利法第31条第1款的规定

在初步审查阶段,增加的独立权利要求与原权利要求之间缺乏单一性,将被指出单一性的缺陷,申请人可选择其中之一:保留原权利要求,删除增加的独立权利要求;保留增加的独立权利要求,删除原权利要求。

增加的独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过,但在原始说明书中有明确记载,并且与原权利要求之间具有单一性,则该增加的权利要求将被允许。例如,权利要求1:一种插头,具有A特征;增加的权利要求2:一种插座,特征与A相应,则权利要求2将被允许。与此不同,发明的实质审查不允许以上修改方式。

符合专利法实施细则第40条的规定

在初步审查阶段,修改应符合专利法实施细则第40条的规定“说明书中写有对附图的说明但无附图或者缺少部分附图的,申请人应当在国务院专利行政部门指定的期限内补交附图或者声明取消对附图的说明,申请人补交附图的,以向国务院专利行政部门或者邮寄附图之日为申请日;取消附图的说明的,保留原申请日”。

原附图本身存在不清楚或不完整的缺陷,申请人提交清晰的附图,但是又存在修改超范围的缺陷,此时不允许通过确定申请日的方式补入附图,而将按照专利法第33条进行审查。

不影响申请日的补交包括:增加背景技术附图;在文字记载清楚的情况下,增加局部放大图,加入附图说明;将不规范的图替换为机械制图。

(3)复审阶段

符合专利法实施细则第61第1款的规定

在复审阶段,修改应符合专利法实施细则第61第1款的规定“复审请求人对申请文件的修改应当仅限于消除驳回决定或者合议组指出的缺陷”。

在复审阶段不符合规定的四种情况包括:修改后的权利要求相对于驳回决定针对的权利要求扩大了保护范围;将与驳回决定针对的权利要求所限定的技术方案缺乏单一性的技术方案作为修改后的权利要求;改变权利要求的类型或者增加权利要求;针对驳回决定指出的缺陷未涉及的权利要求或者说明书进行修改(但修改明显文字错误,或者修改与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷的情形除外)。

对于不符合规定的修改方式,合议组一般不予接受,将对之前可接受的文本进行审查。

如果部分内容符合规定,对于符合规定的部分,合议组可对该部分发出审查意见;对于不符合规定的部分,合议组将告知复审请求人应当按照规定修改,否则合议组将以之前可接受的文本作出基础进行审查。

(4)无效阶段

符合专利实施细则第69条的规定

在无效宣告请求的审查过程中,实用新型的专利权人可以修改其权利要求,但是不得扩大原专利的保护范围,实用性专利的专利权人不得修改专利说明书和附图。

修改仅限于权利要求书,需要满足以下原则:不得改变原权利要求的主题名称;与授权的权利要求相比,不得扩大原专利的保护范围;不得超出原说明书和权利要求记载的范围(专利法第33条);一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。

3修改的方式

(1)初步审查阶段

初步审查阶段,可对实用新型专利申请文件进行修改,具体可对实用新型专利申请文件(权利要求、说明书、说明书附图、摘要、摘要附图)进行修改,方式包括删除、补入、改正,修改受到专利法33条、专利法实施细则第51条第3款、专利法实施细则第43条第1款的约束。

(2)复审阶段

在复审阶段,可对实用新型专利申请文件进行修改,可对实用新型专利申请文件(权利要求、说明书、说明书附图、摘要、摘要附图)进行修改,修改方式包括删除、补入、改正,修改受到专利法33条、细则第61条第1款的约束。

(3)无效阶段

在无效阶段,在满足修改原则的前提下,修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除。权利要求的删除是指从权利要求书中去掉某项或者某些项权利要求。权利要求的合并是指两项或者两项以上相互无从属关系但在授权公告文本中从属于同一独立权利要求的权利要求的合并,在独立权利要求未作修改的情况下,不允许对其从属权利要求进行合并式修改。技术方案的删除是指从同一权利要求中并列的两种以上方案中删除一种或者一种以上技术方案。

在之前的具体无效审查实践中,复审委严格要求权利要求的修改必须符合“权利要求的删除、合并和技术方案的删除”的三种修改方式,申请人无法根据其他的方式对权利要求作出修改。但是在先声公司“氨氯地平、厄贝沙坦复方制剂”发明专利无效行政纠纷案【(2011)知行字第17号】中,最高人民法院认为,专利无效宣告程序中,权利要求书的修改在满足修改原则的前提下,其修改方式一般情况下限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除三种方式,但并未绝对排除其他修改方式。

四、如何把握实用新型的无效

在无效宣告程序中,实用新型与发明的区别仅体现在保护客体和创造性的判断标准上。除此以外,其它无效条款、无效证据的形式、无效的基本程序、口审的要求等基本无区别。

1 保护客体

相对发明,对实用新型无效的理由更多涉及保护客体的问题。

由于初步审查阶段,初审对保护客体的审查非常严格,因此,授权后的实用新型专利被以不属于保护客体而被无效的可能较低。即使在权利要求中出现了被认为不属于形状、构造的特征,也可能不会被因此无效,以下结合具体案例说明。

无效决定 WX17884, 决定日:2011-12-28。

该决定针对的实用新型的权利要求为:

“1.一种按键开关,焊设于电路板上,用以提供电性切换功能,该按键开关包括一绝缘本体、一第一端子组、一第二端子组及至少一导电片,其特征在于:…;该第一端子组及第二端子组是以封埋模造方式与绝缘本体形成一体,该导电片对应收容于绝缘本体的凹穴内,用以提供电性切换功能,该导电片的部份区域与第一端子组的第一接触部持续接触。

3.如权利要求1所述的按键开关,其特征在于:该第一端子组与第二端子组是由薄片状金属冲压制成。

11.如权利要求9所述的按键开关,其特征在于:该顶部供按压使用,以在外力作用下与第二端子组端子体的第二接触部形成接触。…

请求人认为,修改后的权利要求1中的“封埋模造方式”、权利要求3中的“薄片状金属冲压制成”以及权利要求11中的“在外力作用下与第二端子组的第二接触部形成接触”都属于工艺步骤或工作过程,因此不是实用新型保护的对象,不符合实施原细则第2条第2款(专利法第2条第3款)的规定。

但合议组认为,本专利所有的权利要求要求保护的均是一种按键开关,并且记载了按键开关的形状和结构,因此属于实用新型保护的客体,因而符合原细则第2条第2款的规定。虽然权利要求1、3、11中还记载了非形状、结构特征,但是这并不会导致上述权利要求不属于实用新型保护的客体,而只是在评述其创造性时只考虑该技术特征所导致的产品形状、构造或其结合的变化,而不考虑该非形状、构造技术特征本身。对于实用新型专利而言,技术方案中的那些不导致产品的形状、构造或者其结合产生变化的技术特征在评价创造性时不予考虑。

从以上案例可见,在判断装置权利要求是否属于保护客体时,复审委主要基于该权利要求中已有的形状、构造特征进行判断,而对该权利要求中个别非形状、非构造的特征可能不会未予考虑。

但应注意,如果实用新型的权利要求的特征部分全是方法特征,则很可能会被复审委员会认为该权利要求的方案的改进点在于方法,而认为是不授权客体,例如以下案例。

无效决定 WX13386, 决定日:2009-05-12。

决定针对的实用新型的权利要求为

“1、一种分体组合式阶梯环填料,它包括圆筒(3)、上、下十字骨架(2、7),所述圆筒(3)上部为喇叭形,下部为圆柱形,在圆柱形圆筒(5)上端壁上设置有四个均布的窗孔(6),在圆筒(3)内设置有两个交错叠加的上、下十字骨架(2、7),其特征是:喇叭形圆筒(4)与上十字骨架(2)形成一个分体,圆柱形圆筒(5)与下十字骨架(7)形成另一个分体,两分体组合连接处设有粘合层(1);或喇叭形圆筒(4)与圆柱形圆筒(5)形成一个分体,上、下两十字骨架(2、7)形成另一个分体,两分体组合连接处设有粘合层(1)。”

复审委认为特征部分的限定是对分体组合式阶梯环填料制造方法本身提出的技术方案。虽然专利权人认为粘合层是结构上的特征,但由于权利要求1中包含对阶梯环填料制造方法本身提出的技术方案,并且专利权人也没有证据表明或者充分说明权利要求1特征部分的限定是以现有技术中已知方法的名称限定产品的形状、构造,所以,权利要求1不属于实用新型专利保护的客体,不符合专利法实施细则第二条第二款的规定。

关于该决定,北京市第一中级人民法院((2009)一中行初字第2082号行政判决)提出不同的意见,其认为该特征部分记载的两个技术方案不是对主题名称以及前序部分所记载的形状、机构特征的形成步骤进行的描述,而是针对所述阶梯环填料本身的结构所进行的限定,具体而言,是对该阶梯环填料包括两个分体以及中间的粘合层这种结构所进行的限定。最终,北京市高级人民法院((2010)高行终字第214号)支持了一审法院的判决。

2 创造性

在创造性的判断上,实用新型比发明的标准低,主要体现在结合现有技术的领域和现有技术的数量上。以下将在之前提及过的实用新型创造性标准的基础上,进一步结合具体的无效案例说明。

(1)关于技术领域的判断

无效决定号:WX13549 决定日期: 2009年6月18日

该决定涉及的实用新型的权利要求1为:

“1.一种磁压堵漏器,包括外壳和装在外壳内的磁铁,其特征在于…。

…”。

请求人提交以下两份证据用于否定对象专利的权利要求1的创造性:

证据1:专利号为93225854.9、授权日为1994年4月13日、名称为“永磁起重器”的中国实用新型专利说明书,共12页(下称对比文件1);

证据2:专利号为90222661.4、授权日为1991年5月1日、名称为“永磁起重器”的中国实用新型专利说明书,共16页(下称对比文件2)。

合议组认为,本专利的技术领域涉及堵漏设备,对比文件1和对比文件2的技术领域均涉及永磁起重器,两者的技术领域并不相同,并且在对比文件1和对比文件2中均没有明确的记载可将永磁起重器用在堵漏设备上的技术启示,根据《审查指南》第四部分第六章第四节的上述规定,对比文件1和对比文件2不能分别单独或结合用于评价本专利权利要求1的创造性。

在本决定的决定要点中,合议组认为:“对于实用新型专利而言,一般着重考虑该实用新型所属的技术领域,由于请求人所提交的作为证据的对比文件与本专利的技术领域不同,并且在对比文件中没有给出明确的技术启示,该对比文件不能用于评价本专利的创造性。”

从以上案件可见,复审委员会判断两个现有技术能否结合的标准是两点:第一点是两个现有技术的领域间的远近,第二点是考虑两个现有技术间是否存在明确启示。如果本案的证据2明确提到了可将永磁起重器用在堵漏设备上,则即使证据1与2的领域存在差异,也不会影响证据1和2的结合。

关于领域远近上的判断,法院通常与复审委的观点一致,但是也会出现与复审委意见不同的情况。

例如,在2009年8月24日作出的第14353号无效宣告请求审查决定中,专利复审委员会认为本专利权利要求1与附件1都属于较大型装备支撑件/柱的构造领域,从而以附件1评述了权利要求1的创造性。对于该决定,第一中级人民法院((2010)一中知行初字第1376号行政判决)认为“根据国际专利分类,本专利与附件1显属不同的技术领域。本专利所要解决的技术问题、技术目的、技术效果与附件1均存在显著的差异,本领域技术人员很难从附件1得到相应的技术启示,专利复审委员会将附件1作为相近或相关的技术领域予以考虑,缺乏事实及法律依据,应予纠正”。北京市高级人民法院((2010)高行终字第1235号)支持了第一中级人民法院的判决。

从以上案例可以得出,判断领域的远近主要是从专利与证据的技术问题、目的、效果的差异大小考虑,可以辅助性参考专利与证据分别所属国际专利分类号的差异。

(2)关于结合现有技术的数量

无效决定号:WX18488 决定日期:2012年04月19日

该决定针对的实用新型的权利要求为:

“1.旋转阳极式静电除尘器,其特征在于:包括旋转式阳极装置、阴极线和安装在非收尘区域内的旋转钢刷清灰机构,旋转式阳极装置包括主动辊、从动辊、连接主动辊和从动辊的传动链轮、传动链条、连接在传动链条上的阳极板,所述阳极板和阴极线之间的异极间距为200mm或230mm或260mm;所述的从动辊采用自由悬挂结构,能保证从动辊自动调心和传动链条的自由张紧;所述旋转钢刷清灰机构包括至少一对反向旋转的清灰刷组件,每对反向旋转的清灰刷组件的中心距连续可调,清灰刷组件的两端设置有可移动的密封装置。

2. ….

…

6. ….”

复审委认为权利要求1-6分别是多个证据以及公知常识的简单叠加,并未产生预料不到的技术效果,因此,权利要求1-6均不具备创造性,其具体评述方式如下:

|

权利要求 |

评述方式 |

是否产生了预料不到的技术效果 |

是否具备创造性 |

|

1 |

D1+D5+D11+公知常识 |

否 |

否 |

|

2 |

D1+D5+D11+D4+公知常识 |

否 |

否 |

|

3 |

D1+D5+D11+D4+公知常识 |

否 |

否 |

|

4 |

D1+D5+D11+D4+D10+公知常识 |

否 |

否 |

|

5 |

D1+D5+D11+公知常识 |

否 |

否 |

|

6 |

D1+D5+D11+D9+公知常识 |

否 |

否 |

其中

D1 证据1:申请号为200610006008.4的中国发明专利申请公布说明书;

D4 证据4:Recent Application and Reliability Improvement of Moving Electrode Type Electrostatic Precipitator,收录于《第11届全国电除尘学术会议论文集》;

D5 证据5:《电除尘器的选型安装与运行管理》,黎在时编著,中国电力出版社出版,2005年06月第一次印刷,共3页(版权页,第161、163页);

D9 证据9:《现代烟气除尘技术》,祁君田、党小庆、张滨渭编,化学工业出版社,2008年04月第1版第1次印刷,共2页(版权页,第115页);

D10 证据10:《机械设计手册》第5版第2卷,成大先主编,化学工业出版社,2008年04月第5版第28次印刷,共3页(版权页,第8-155、8-156页);

D11 证据11:公开号为平4-33946的日本公开实用新案公报,其公开日为1992年03月19日,共5页(著录项目页,说明书第6-7页,附图1-2页),及其部分内容的中文译文2页。

在决定要点中,复审委指出“如果一项实用新型权利要求的技术方案仅是现有技术的简单叠加,各技术特征之间没有功能上的关联,并且叠加后所得到的技术方案也没有取得预料不到的技术效果,则该项权利要求不具备实质性特点和进步,不符合专利法第22条第3款关于创造性的规定”。

纵观本案,(从决定书看)专利权人似乎并未对本专利的方案是否是多个现有技术的简单叠加、叠加是否产生了预料不到的技术效果进行反驳,其强调的是权利要求的某些具体特征未被相应的现有技术所公开。复审委认定“旋转阳极式静电除尘器”的具体部件的特征之间并未产生功能上关联,并借用“组合发明”的判断方式认定该些特征的组合并未产生预料不到的技术效果,从而认定权利要求相对多个现有技术的组合不具备创造性,其评述创造性时引用现有技术的数量远远超过了一般情况下采用2件的规定。

从本案可以看出,实用新型的权利要求是否是多个现有技术的简单叠加、是否产生了预料不到的技术效果将决定可否用多个现有技术结合来评述权利要求的创造性,该多个现有技术不受到具体数量的限制。因此,在判断实用新型的权利要求的各个特征是否单独被现有技术公开的同时,无效请求人或专利权人也应对权利要求是否是多个技术特征的简单叠加作出必要的说明。如果实用新型的说明书中有对权利要求的多个特征存在功能关联、非简单叠加或产生了预料不到的技术效果等确凿的描述,则使得专利权人在简单叠加的争辩中处于有利的防守地位。

关于涉及实用新型创造性判断中现有技术的简单叠加,法院与复审委观点通常相同,但也可能出现两者意见相反的情况。

例如,在(2010)高行终字第407号行政判决书中,复审查委认为不能使用三篇对比文件结合两项公知常识来评价一项实用新型专利权的创造性,而北京市高院坚持用该五项现有技术的结合评述了权利要求1的创造性。

再如,在(2010)高行终字第686号行政判决中,北京市高级人民法院认为:专利复审委员会采纳五件现有技术宣告本专利无效,在本专利创造性评判中标准过于严格,有违审查指南关于实用新型专利创造性判断的基本原则。

(3)关于非形状、非构造的特征

从之前提及的无效决定WX17884可知,对于实用新型专利的权利要求中的某些属于非形状、非构造的特征,在无效阶段判断保护客体时可能不会考虑该些特征,但是,在无效阶段判断新颖性或创造性时,还是会考虑该些特征是否会对产品形状、构造或其结合带来影响。

五、如何理解和运用实用新型专利权评价报告

1.相关法律规定

根据2001年6月《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》,对于申请人提出的诉前停止侵犯专利权行为的申请,涉及实用新型专利的,申请人应当提交国务院专利行政部门出具的检索报告(即实用新型专利权检索报告)。

根据2009年10月1日开始实施的《专利法》第61.2规定,专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的,人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国家知识产权局作出的专利权评价报告。

2.两种报告的比较

实用新型专利权检索报告与实用新型专利权评价报告比较如下:

|

|

实用新型专利权检索报告 |

实用新型专利权评价报告 |

|

检索 |

√ |

√ |

|

A22.2(新颖性) A22.3(创造性) |

√ |

√ |

A5、A25(不予授权的主题) A2.3(保护客体) A22.4(实用性)A26.3(公开充分) A26.4(不清楚不支持) R20.2(必要技术特征) A33(修改超范围)

R43.1(分案的修改超范围) A9(重复授权) |

× |

√ |

|

针对实用新型的类型 |

申请日在2009年10月1日前(不含该日)的实用新型专利 |

申请日在2009年10月1日以后(含该日)的实用新型专利 |

由上可见,实用新型专利权检索报告主要体现在基于检索对新颖性或创造性问题进行评述。相比实用新型专利权检索报告,实用新型专利权评价报告将对涉及实用新型的大部分无效条款进行评述,除了不涉及法20.1(申请前保密审查)的评述。从该角度而言,实用新型专利权评价报告可视为类似发明专利实质审查通知书的报告。

3.报告的作用

实用新型专利权检索报告或专利权评价报告的结论不能对无效程序中专利权复审委员会的决定产生影响。实用新型专利权检索报告或实用新型专利权评价报告是人民法院审理专利侵权案件或者管理专利工作部门处理实用新型专利侵权纠纷的初步证据,主要作用是供受案法院或行政机关判断专利权的稳定性,从而确定是否根据被控侵权人提起的无效宣告请求来终止相关程序。应注意,实用新型专利权检索报告或实用新型专利权评价报告并非原告提起实用新型专利侵权诉讼的要件,人民法院“可以”、但非“必须”要求专利权人或者利害关系人出具实用新型专利权检索报告或实用新型专利权评价报告,例如,在(2011)琼民三终字第17号判决中,提起实用新型专利侵权诉讼的原告并未提供相应的实用新型专利权检索报告。

从专利权人角度,实用新型专利权评价报告能帮助专利权人正确认识其获得的实用新型专利权的法律稳定性,避免盲目采取不适宜的行使其专利权的行为,从而免除对其自身利益造成损害。从公众角度,实用新型专利权评价报告能帮助其他单位或者个人正确认识有关实用新型专利权的法律稳定性,避免进行没有价值的交易活动,例如受让专利权、订立专利权许可实施合同、接受以专利权入股投资等。

4.利用报告的注意点

实用新型专利权评价报告的请求人必须是专利权人或者利害关系人。利害关系人是指有权根据专利法第六十条的规定就专利侵权纠纷向人民法院起诉或者请求管理专利工作的部门处理的人,例如专利实施独占许可合同的被许可人和由专利权人授予起诉权的专利实施普通许可合同的被许可人。实用新型专利权属于多个专利权人共有的,请求人可以是部分专利权人。

根据专利权实施细则第57条规定,国务院专利行政部门应当自收到专利权评价报告请求书后2个月内作出专利权评价报告。对同一项实用新型专利权,有多个请求人请求作出专利权评价报告的,国务院专利行政部门仅作出一份专利权评价报告。任何单位或者个人可以查阅或者复制该专利权评价报告。

考虑到实用新型专利权评价报告可能作出实用新型不稳定的结论,并且该结论可被任何单位或个人获知,因此,建议谨慎地向专利局请求作出实用新型专利权评价报告。专利权人或利害关系人在请求专利局作出专利权评价报告前,可以先行做出一份“预评价报告”,即以实用新型专利权评价报告的要求预先评价实用新型专利的稳定性,再根据“预评价报告”的结果决定是否请求专利局作出专利权评价报告。

结语

本文基于目前中国实用新型的现有状态回答了部分疑问,但该些回答可能随着时间而发生变化,因为中国的实用新型制度仍然处于一个比较活跃的阶段。例如,实用新型的初审要求就一直处于变化的状态。这就要求申请人或专利权人需要时刻关注中国实用新型制度的变化,及时根据该反馈调整其在实用新型撰写、申请、无效阶段中的工作方式。

(2012年)