オノマトペ商標のブランド戦略――中日企業による商標ネーミング及び登録状況の比較

中国商標弁理士 肖 暉

要旨:

本文は、中日企業によるオノマトペ商標の登録状況及びネーミング戦略を比較分析することで、ブランド構築におけるオノマトペの独特な価値を考察するものである。中国の「滴滴(didi)」、「哔哩哔哩(bilbili)」と日本の「キュキュット」、「ガリガリ君」など典型的な事例によって、両国のオノマトペ商標のネーミング後の登録及び使用上の相違点を明らかにする。中国では文化的イメージと長期的使用によって確立された識別力が重視されているのに対し、日本では共感覚マーケティングと商品機能とを結びつけることに長じていることを特徴としている。さらに、本文は独創性の強化、ターゲット市場文化への適応と多感覚のリンケージデザインなどを含む企業のネーミング戦略を説明し、企業のために商標資源競争における実務に有益な情報を提供することを願っている。

本文

周知の通り、商標は商品の出所を識別するための標識である。2024年12月現在、中国の有効な登録商標は4,942万4000件に達し、簡単で分かりやすい単語の多くがすでに商標として登録されている。そのため、魅力的な新たな商標を登録しようとする場合、新たな語源を探すためにいろいろと苦心して考えなければならない。擬音語、擬声語と擬態語といったオノマトペ(onomatopoeias)、即ち音によって感覚情報をまねた言葉は、企業から益々注目されている。これらの言葉はすらすらと発音しやすいという聴覚的なメリットによって強いブランド連想を構築できることで、企業の人気を博している。現在、ブランドプロモーションや広告分野において、オノマトペは多くの有名企業のマーケティング法の一つになっている。もちろん、商品の効能とイメージを消費者により直感的に伝え、消費者とのインタラクションを強化できるため、多くのオノマトペがすでに商標として登録されている。

筆者は、実例研究を通じて、商標登録の観点から、中日両国における現在のオノマトペ商標の登録状況を比較検討することで、オノマトペを商標登録しようとしている企業に有益な示唆を提供できることを期待している。

1.中国におけるオノマトペ商標の登録状況

中国は多様で豊かな言語文化を有する国として、そのオノマトペ体系は独特な豊かさと表現力を備えている。『現代漢語辞典』(第7版)では、擬声語(オノマトペ)を「物事の音をまねた言葉。例えば、嘩(hua)、轟(hong)、乒乓(pingpang)、叮咚(dingdong)、撲哧(puchi)。象声詞とも呼ばれる1。」と明確に定義している。言語学的特徴からみれば、中国語のオノマトペは音声構造において、音節の対称性と韻律の調和を特に重視し、明らかなリズムの美感を示している。その造語パターンは、主に単音節の繰り返し(例:咚咚(dongdong))と二音節の繰り返し(例:嘩啦嘩啦(hualahuala))として表され、さらに反復や変調による形態変化(例:叮咚(dingdong)→叮叮咚咚(dingdingdongdong))もある。オノマトペ自体が持つ音声模倣特性により、商標登録実務において「記述性が強く、識別力に欠ける」と判断されやすいことに注意するべきである。一方、実証研究によって、筆者は相当数のオノマトペ商標がすでに登録されていることを確認している。

以下に、中国企業が登録したオノマトペ商標の具体例によって、中国企業のオノマトペ商標のネーミングにおける創意工夫、出願戦略と商業的考慮を分析していく。

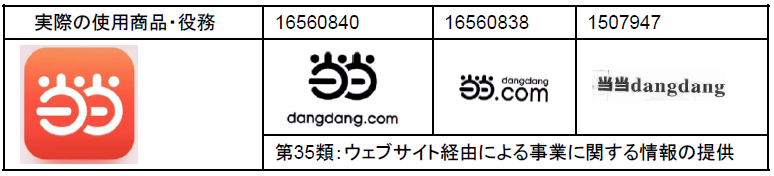

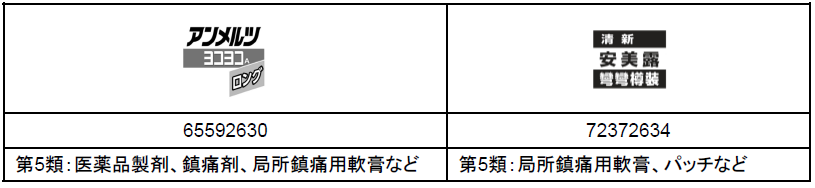

(1)杭州当当網情報技術有限公司の登録商標「当当」

中国で有名な書籍販売サイトといえば、「当当網」が挙げられる。周知の通り、「当当(dangdang)」という言葉は中国語で、寺院の鐘の音や学校のチャイムの音など、金属がぶつかり合う澄んだ音を表現する際によく使われる。当当網の創始者である李国慶氏は、「当当」という畳語のオノマトペを自社のプラットフォーム名に採用することで、鐘の音の重々しさと約定音の軽快さをまねるとともに、知識や文化を伝播するというプラットフォームの特徴を見事に反映させた。このネーミングは中国語の畳語が持つ韻律美を保ちつつ、国際的な簡潔なネーミングというトレンドにも合致しており、その明らかな識別力によって市場に素早く受け入れられた。

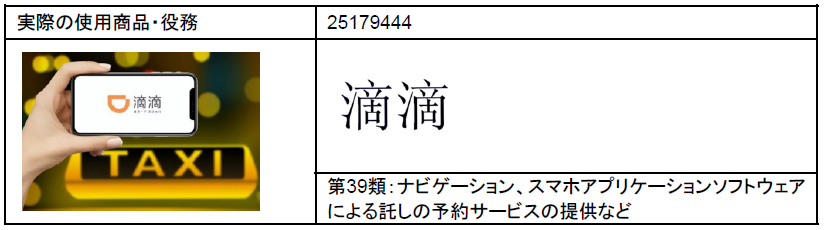

(2)北京嘀嘀無限科技発展有限公司の登録商標「滴滴」

中国では、「滴滴(didi)」というオンライン配車サービスを利用したことのない人はいないであろう。中国で最も影響力のあるモビリティプラットフォームの一つとして、「滴滴」という響きが良く発音しやすい名称の背後には、実はブランドネーミングに関する典型的な事例が隠されている。当初「嘀嘀打車」と命名されスタートしたこのプラットフォームは、商標権紛争に巻き込まれ、改名を余儀なくされたことで、より伝播力のある「滴滴」という名を幸運にも選択することになったのである。「滴滴」というオノマトペは、車のクラクション音やシステム通知音を生き生きとまねているだけでなく、モビリティサービスの核心的なシーンを完璧に再現している。この聴覚的記憶とシーン連想を兼ね備えたブランド名こそが、滴滴が後にモビリティ業界の巨頭に成長するために、強力なブランド認知の優位性を提供したのである。

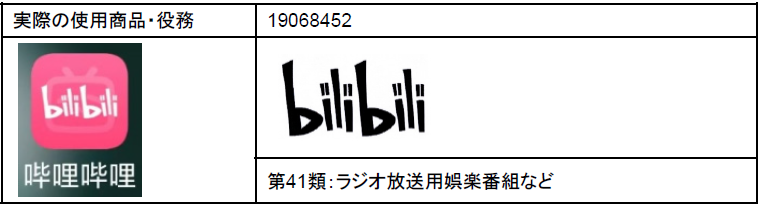

(3)上海幻電情報科技有限公司の登録商標「bilibili」

中国のオンライン動画プラットフォームと言えば、bilibili(哔哩哔哩、略称:B站)は必ずその名が挙げられる。そのネーミングは2010年の重要な改名に由来している。その創始者である徐逸因氏が『とある科学の超電磁砲』の主人公御坂美琴がスキル効果音「ビリビリ」を好きであったことから、これをプラットフォームの新名称にすることを決めたという。このネーミングはアニメキャラクターへのオマージュであると同時に、bilibiliをB站の二次元文化の中核とすることも明確にした。「bilibili」というオノマトペは、その独特な効果音の識別力と感情的な共感により、ACGファンをつなぐ文化的シンボルとして地位を確立することで、プラットフォームのその後の発展に若々しい活力と文化的アイデンティティを注ぎ込んだのである。

(4)叮当快薬科技集団有限公司の登録商標「叮当」

もう一つの企業によるオノマトペ商標の成功例を、以下に紹介する。皆さんもご存じの通り、「叮当(dingdang)」というオノマトペは、軽快で短い呼び鈴の音や鐘の音などを表現する際によく使われ、迅速な対応というイメージを連想させる。この親しみやすく記憶しやすいオノマトペは、叮当快薬科技集団有限公司の「28分以内に薬を自宅に配送する」というコアサービスと見事にマッチしており、医薬品配送の効率性と即時性を強調することで、消費者にすぐに覚えられ、広く知られるようになった。

上記4つの例から分かるように、ECサイトの商標「当当」、モビリティ分野のブランド「滴滴」、動画サイトの標識「bilibili」及び医薬品配送サービス「叮当快薬」といったオノマトペからなる商標はいずれも、中国で登録が許可され、且つそれぞれの分野で顕著なブランド認知度を獲得した。これらの事例は、企業が音を如何にしてブランドエクイティに転換させたかということを生き生きと示しており、中国企業がオノマトペの音韻特徴と企業の中核的価値観を融合させた独自の発想を体現するとともに、ブランド構築における実用主義の傾向も反映している。このようなネーミング方法は独特な発音の特徴と記憶に残りやすいという点により、ブランド普及において顕著な優位性を示し、消費者のブランド認知度と感情的な共感を効果的に向上させた。

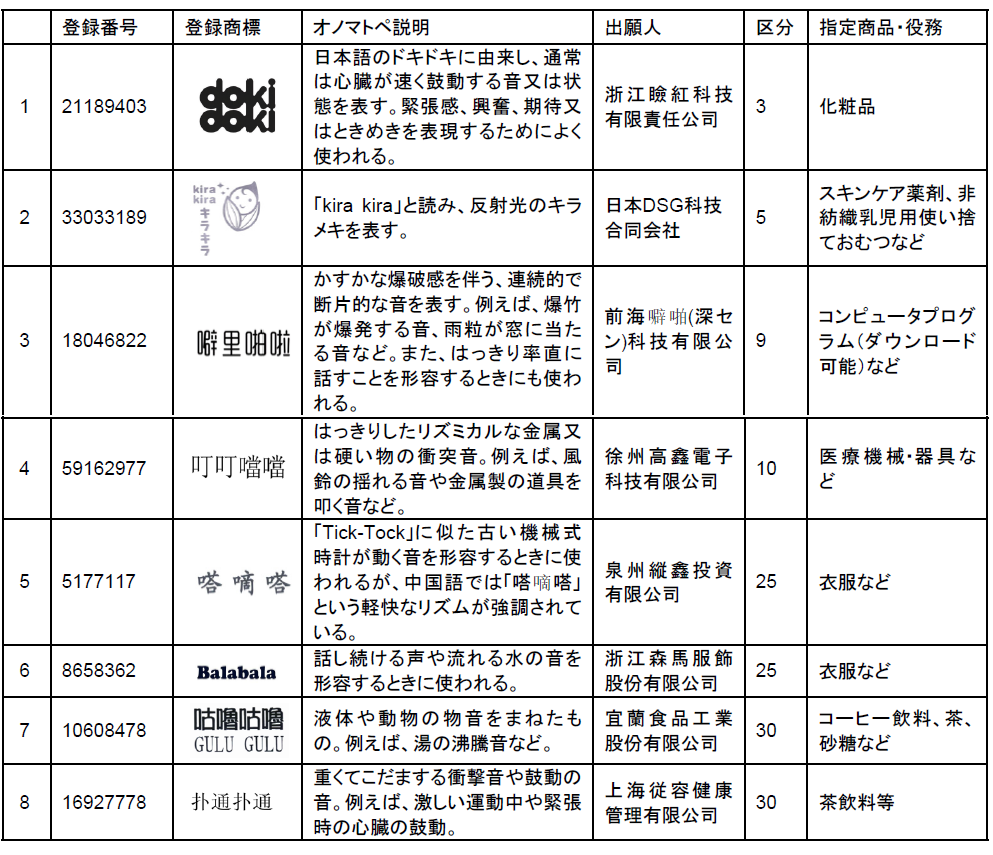

ただし、上記4つの事例は主にサービス業界に集中していることに注意するべきである。では、商品分野においても、オノマトペは同様に商標登録の可能性を有しているのであろうか。実務からみれば、登録可能性は確かにある。例えば、下表に示すとおり、中国商標網の公開データによれば、これまでにすでに多くのオノマトペが商品商標として登録が許可されている。これは、オノマトペの商品商標における登録可能性を十分に証明している。

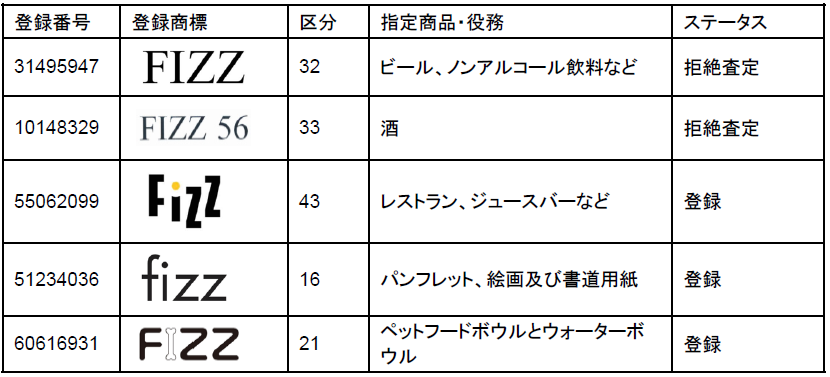

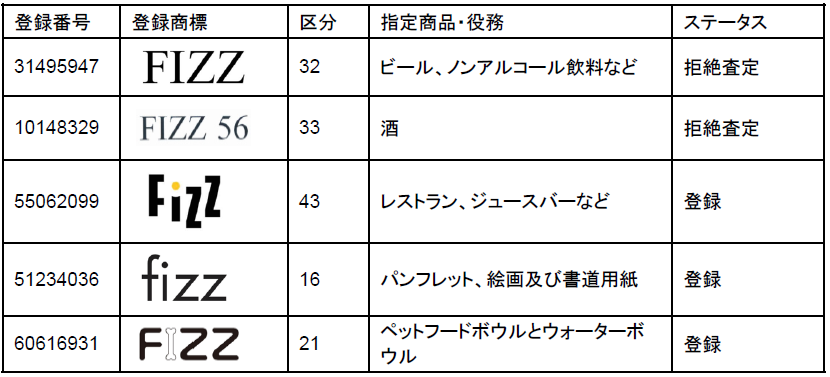

もちろん、すべてのオノマトペが商標登録できるわけではない。同一のオノマトペであっても、指定商品・役務の区分の違いによって登録結果に大きな違いが生じることがある。「FiZZ」を例にすると、当該オノマトペは炭酸飲料や発泡酒の中で泡が発生したり破裂したりする音を表すときに使われる。それが第32類(ビール飲料)と第33類(酒)を指定商品として登録出願した場合、商品の機能的特徴を直接説明しているとして、識別力欠如と認定され、拒絶査定されてしまった。しかし、第16類(事務用品)、第21類(調理用具)、第43類(飲食サービス)などのその他の区分においては、「FiZZ」は指定商品・役務と直接的な説明関係を有しないため、最終的に登録が許可された。

また、国家知識産権局商標局のオノマトペ又はオノマトペ要素を含む複合語に対する判断基準が近年厳格化しつつあることに、筆者は注目している。例えば、笑い声をまねたオノマトペ「哈哈呵呵(hahahehe)」2と、オノマトペ要素を含む複合語「嘎嘣脆(gabengcui)」3(嘎嘣は、ビスケットや氷のかたまりなど硬い物を噛む時の歯ごたえのある軽快な音をまねたもので、脆は物のサクサクした食感を表現する言葉である)は、いずれも日常用語だけで構成されていると判断され、消費者がそれを商標として識別しにくく、商品・役務の出所を識別する機能を果たせないとして、登録が許可されなかった。

現在、中国『商標法』や『商標審査審理指南』には、オノマトペ商標の識別力に関する明確な規定は設けられていないが、審査実務では比較的成熟した判断基準がすでに確立されている。

上述の事例を踏まえて、現在の商標審査実務において、オノマトペと指定商品・役務との関連性が考慮されることは一般的なことであると、筆者は考えている。具体的には以下の通りである。

①直接的な記述性を有するオノマトペ(例:「Fizz」がビールなどの商品に使用される)は、商品使用時の音声特徴を直接表しているため、通常、固有の識別力を有しないとみなされる。

②オノマトペは当該業界の一般的な音(例:玄関の呼び鈴関連の商品に使用される「叮咚」)の場合、商標法第11条第1項第1号違反として拒絶査定される可能性がある。

③オノマトペが商品特徴と必然的な関連性を有しない場合(例:「Fizz」がレストランなどの役務に使用される)、識別力を有するとみなされ、登録が許可される可能性がある。

また、認知度の面からも以下のように総合的に考慮できる。

①公衆の認知度に基づいて、関連公衆がオノマトペを「商品の音声による表現」ではなく、商標標識として認識できるか否かを判断する。例えば、オンライン配車サービスにおける「滴滴」の長期的な使用によって、セカンダリーミーニングがすでに生じていること。

②オノマトペの独創性の程度から判断する。通常、独創性が高く、音節の組み合わせが非慣例的なオノマトペ(例:哔哩哔哩)は、一般的なオノマトペと比べて登録が許可されやすい。

③『商標審査審理指南』の使用による識別力の獲得に関する規定に基づいて、出願人が提出した広告料、市場シェアなどの証拠から、商標が使用によって識別力を獲得したか否かを判断する。

2.日本におけるオノマトペ商標の登録状況

日本語は、オノマトペが比較的発達した言語の一つであり、音節文字として、「仮名」一文字が一つの音節を表している。そのため、日本語では、輝いていることを表現する「きらきら」のように4モーラ構造の畳語、特に2モーラリズム構造が多くなっている。また、日本語を母語とする者は会話において、約3分に1回の頻度でオノマトペを使用しているそうである。そのため、日本の消費者にとって、オノマトペ商標は覚えやすくなっている。

以下に、まず日本企業によるオノマトペ商標の登録例を見ていこう。

(1)花王株式会社の商標「キュキュット」

花王株式会社は新しいデザインの食器用洗剤を発売する際、製品のセールスポイントを聴覚的シンボルに革新的に変えた。マーケティングチームは、快速洗浄時の泡と汚れによる摩擦音「キュキュ」をまねて、それに「ット」を組み合わせた造語のオノマトペ商標「キュキュット」を登録した。この巧みな感覚マーケティング戦略により、「瞬時の汚れ落とし」という製品の効果を具体的な聴覚体験に昇華させ、消費者がオノマトペから洗浄力を迅速に直感的に感知できるようにした。この音声効果とブランド識別力を兼ね備えたオノマトペ商標は、製品のセールスポイントの中核を生き生きと伝えるだけでなく、その口ずさみやすいという特性によって消費者の記憶を強化させ、差別化されたブランド認知の構築に成功し、製品の売上成長を全面的にバックアップした。

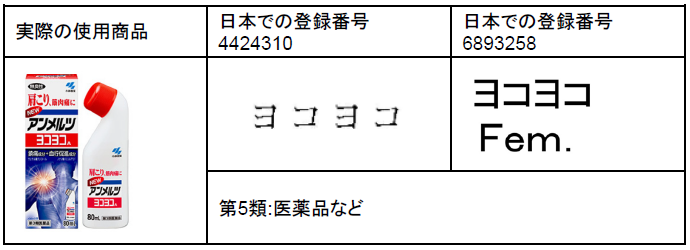

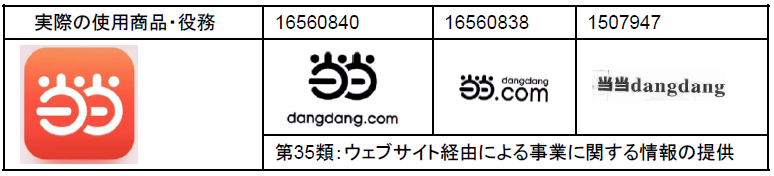

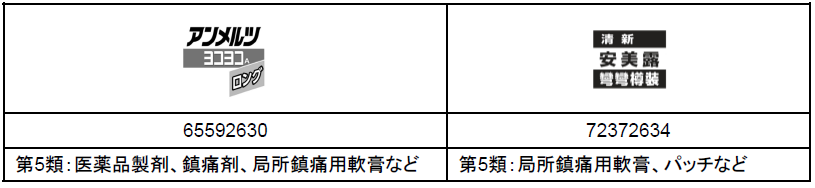

(2)小林製薬株式会社の商標「ヨコヨコ」

小林製薬株式会社もオノマトペを活用した商標戦略に長けており、その肩こり薬「アンメルツ」は代表的な事例である。同製品は当初、ストレートタイプのデザインであったが、「背中に塗りにくい」という消費者からのフィードバックを受けたことで、横向きに曲がった新しいデザインの製品を考案し、「アンメルツヨコヨコ」とネーミングしたのである。オノマトペ「ヨコヨコ」によって「横向きのデザインで握りやすくて塗りやすい」という製品の特徴が直感的に伝わっている。さらにその簡潔でイメージしやすい製品名も消費者の記憶に残りやすく、売上の大幅増を後押しした。この事例は、オノマトペ商標が製品の価値を的確に伝えている模範例となっている。

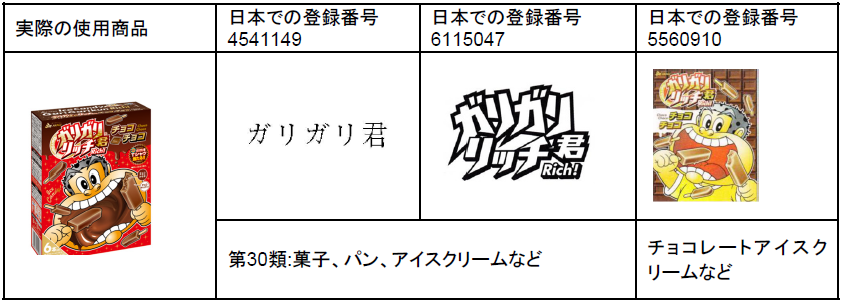

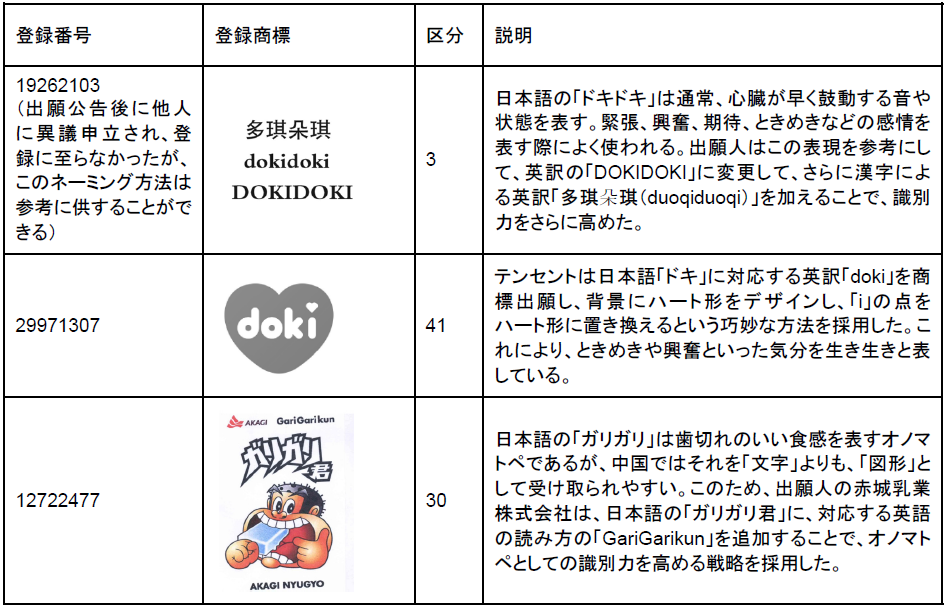

(3)赤城乳業株式会社の商標「ガリガリ君」

赤城乳業株式会社は埼玉県にあるアイスクリームメーカーで、看板商品の「ガリガリ君」で広く知られている。「ガリガリ」は硬い物をかじる音をまねたオノマトペで、アイスキャンディをかじる爽快な食感と、咀嚼した時の心地よさを生き生きと伝えている。製品のパッケージには、大口を開けてかじっている少年のキャラクターが巧妙に配置され、オノマトペと視覚的シンボルの相乗効果によって、製品の特徴を消費者の記憶に強く焼き付けている。このようなインパクトあるネーミングとパッケージのデザインが功を奏して、「ガリガリ君」はたちまち日本の国民的アイスクリームとして広く愛されるようになった。

上述の事例から、日本企業はオノマトペを上手く活用して商品の直観性、イメージ及び生き生きとした表現力を高めることに、非常に長けており、音声シンボルにより独自のブランド記憶「アンカー」(記憶の判断基準)を構築し、消費者が商品名を聞いたらすぐに、具体的なシーンを連想できることが分かる。このような手法は、ネーミングを考える上で大いに参考となるものである。

さらに、日本特許庁の商標データベース(J-Plat Pat)の公開情報によれば、オノマトペを活用した日本企業の商標出願が非常に多くなっていることが分かった。例えば、歯触りの良い食感を表す「サクサク」というオノマトペ商標は、すでに第3類、第5類、第8類、第9類、第21類、第29類、第30類、第38類、第42類、第43類という9つの国際分類にわたって33件の登録実績があり、うち第30類の食品関連商品だけでその約半数に近い15件を占めている。この現状を受けて、学界では、商標分野における有用なオノマトペ資源の枯渇リスクを指摘する一部の学者の声も上がり始めている。以下に、第30類に登録された食品の食感関連のオノマトペ商標を例に、日本におけるオノマトペ商標の登録状況を紹介する。

上述した日本の食品企業の商標登録例から、日本では独特なオノマトペのネーミング体系がすでに確立されていることが分かる。例えば、食物の食感(例:歯触りのよさを表す「サクサク」)や質感(例:粘り気を表す「もちもち」)などをまねたオノマトペは、音声や味覚、触覚のクロスモーダル共感覚効果を利用して、製品の特性を的確に伝えているだけでなく、音声シンボルの面白さによって、ブランドの記憶可能性を大幅に向上させている。このように製品特性、ブランドシンボルと消費者認知の三次元的な結びつきによるネーミング方法は、中国の食品企業にとって、日本市場に進出する際のブランドネーミング戦略において、極めて有益な参考となっている。

3.中日のオノマトペ商標の比較分析とアドバイス

前述のとおり、中国と日本のオノマトペ商標の登録状況には明らかな相違がある。言語的特徴からみれば、中国語のオノマトペは二音節の重畳構造(例:当当)が主流で、韻律を重視しているのに対し、日本語では4モーラ畳語(例:きらきら)が主流で、多感覚的な表現力に優れている。審査において、中国では識別力審査に重きを置き、記述的表現で拒絶査定されるケースが多い。一方、日本では審査基準が比較的緩やかであるものの、高品質のオノマトペ資源の競争が激化している。企業戦略の面において、中国企業は文化的イメージの融合又は使用によるセカンダリーミーニングの獲得を重視しているのに対し、日本企業は関連商品の機能との明確な関係付けを重視し、消費者の記憶に残るというポイントの強化に注力している。これらを踏まえて、中国企業には商標の独創性を高め、使用証拠を蓄積すること、日本企業にはオノマトペの多感覚的価値を開発し、視覚的シンボルと結び付けてブランドイメージを構築することを提案する。この比較研究は、企業がグローバル商標戦略を策定する上で貴重な示唆を提供するものである。

また、中国企業であれ日本企業であれ、中国でオノマトペ商標を登録出願する際に、以下の3つの側面を重視することを勧める。

(1)識別力

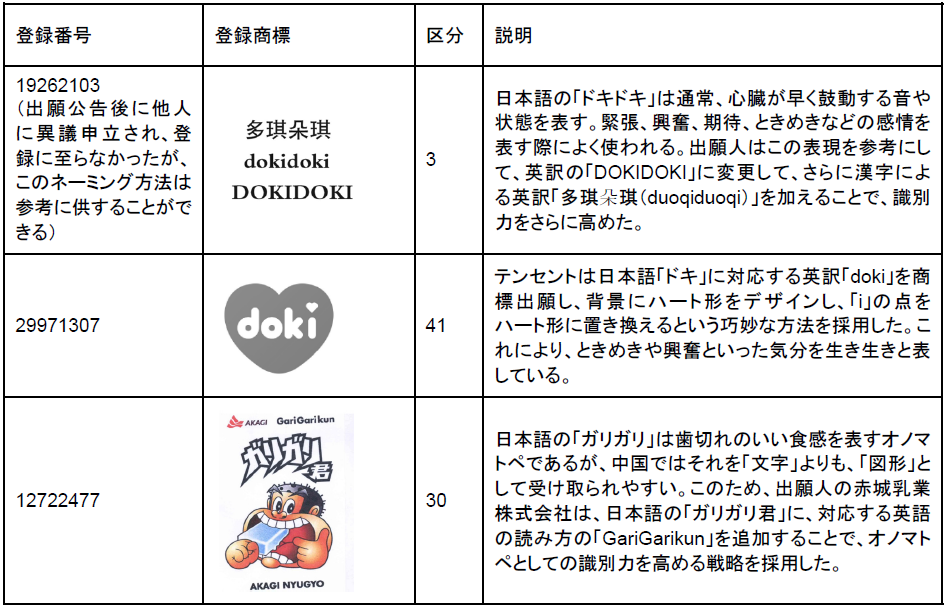

商標のネーミング戦略においては、商品機能を直接表すオノマトペの使用を回避し、より独創的なネーミング方法を採用することが推奨される。参考となる革新的な方法が以下の3つである。①非伝統的なオノマトペの創造 (例:「哔哩哔哩」のような慣用的なオノマトペに取って代わる)②複合語形成法を採用する(例:「叮当快薬」のような創造的な組み合わせ)③外国語オノマトペの音訳を参考にする(例:下表に示すように、「ドキドキ」を「Doki Doki」に変更するなど)。これらのネーミング方法は、商標の顕著性と識別力を大幅に向上させることができる。

(2)文化的適応性

中国語市場において、オノマトペを商標登録する場合、音節の韻律と現地の文化的イメージとの整合性が重視される(例:当当は鐘の音を連想させること)。しかし、外国出願する場合には、ターゲット市場の言語習慣や文化的認知の相違を十分に考慮する必要がある。例えば、日本企業が中国で商標登録出願を行う場合、オノマトペを現地に適応させる調整が必要になることが多い(例:日本語の仮名は中国では図形として認識されがちであること)。

例えば、小林製薬株式会社は中国市場に進出する際に、製品の「横向きデザインによる塗りやすさと握りやすさ」というセールスポイントを的確に伝えるために、元のパッケージにあった日本語商標を保留すると同時に、日本語のオノマトペ「ヨコヨコ」を中国語特徴の表現「弯弯樽装」に変更して、商標登録出願を行った。

(3)長期的なブランド構築

企業はマルチセンサリーマーケティング戦略を実施すべきである(例:日本の「ガリガリ君」のように聴覚的オノマトペと視覚的イメージを融合させた手法を採用すること)。さらに、継続的な広告展開とユーザーエンゲージメントを通じて使用証拠を蓄積し、商標のセカンダリーミーニングとブランドエクイティを強化することで、「機能的な識別」から「感情的な共感」へのブランド価値の昇華を実現することが必要である。

4.まとめ

オノマトペ商標は、ブランド構築における音声シンボルの媒体として、そのデザインの差異には、中国語と日本語の言語体系、文化的認知及び美的指向性における独自性が顕著に反映されている。中日両国の商標登録実務からも、優れたオノマトペ商標は言語固有の音韻特性、ブランドの中核価値の聴覚転訳及びターゲット市場の文化的心理の期待という三つの視覚的融合を達成することが必要である。

今後、商標資源の競争の激化に伴い、企業がオノマトペネーミングを行う際には、革新性と識別力の強化、消費者のマルチセンサリー体験への配慮が不可欠となる。さらに、音声シンボルのグローバルな認知度を維持しつつ、言語市場ごとにローカライゼーションの調整を施すことで、言語と文化の壁を乗り越えて、識別力と共感性を兼ね備えたブランドオノマトペ標識を作り出さなければならない。これにより、激化する市場競争で優位性を獲得して、より持続可能なブランドエクイティが形成されることが期待される。

——————————————————————————————————————————————————

参考文献:

1. 『現代漢語辞書』第7版 商務印書館2016

2. 商評字[2023]第0000342983 号

3. 商評字[2024]第0000045379号

4. 商標の枯渇に関する実証研究―食品分野のオノマトペ商標を題材とした分析―齊藤範香

https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/hermes/ir/re/84127/hogaku0230201310.pdf

5. ダジャレやオノマトペも商標登録?小林製薬から学ぶ商品ネーミング術

https://toreru.jp/media/trademark/2430/