近年、外国から中国への特許出願が多くなるにつれて、外国出願人も中国特許庁からの拒絶理由をしばしば受けるようになってきた。しかし、中国特許法及び実施細則の規定、並びに中国の特許審査基準における説明はいずれも簡単であり、中国語による言語の障害や、審査官の論述が時々不明瞭であるなど様々な原因により、外国出願人は中国の拒絶理由に対応する際、審査官の意図を理解できないか、または審査官の意図を理解したが、どのように対応すべきか分からないといった問題がよく出る。この状況に鑑み、筆者は電気分野の拒絶理由応答に関する自分の浅い経験に基づき、電気分野の拒絶理由によく見られる法律の条文について、以下のとおり逐条的に紹介してみる。

第3次改正後の中国特許法実施細則第53条には、中国の拒絶理由となる条文は、特許法第2条第2項(発明の定義)、第5条(違法不可など)、第9条(ダブルパテント禁止)、第20条第1項(秘密保持審査)、第22条(新規性/進歩性/産業上の利用可能性)、第25条(不特許の対象)、第26条第3項(実施可能要件)、第26条第4項(明確性、簡潔性及びサポート要件)、第26条第5項(遺伝資源)、第31条第1項(単一性)、第33条(補正による新規事項の追加の禁止)、および実施細則第20条第2項(独立クレームに必須要件を記載すること)、第43条第1項(分割出願は親出願の開示範囲内であること)である、と規定されている。

そのうち、新規性などの規定は各国においてほぼ同様の判断基準があるため、文章の長さの関係で、以下は、以上の条文のうち、電気分野でよく見られ、かつ中国において特別な規定があるもの、すなわち、特許法第22条第3項、第26条第3項、第26条第4項、第31条第1項、第33条、および実施細則第20条第2項、第43条第1項を中心に検討する。また、中国特許庁の特別な扱いに鑑み、コンピュータプログラムに係る特許出願の審査についても紹介する。

「彼を知り、己を知りて戦えば、百戦して危うからず」という有名な言葉が教えているように、中国審査官の考え方を把握することは重要である。したがって、各条文の紹介を始める前に、まず中国特許庁の審査実務の現状を第1部にて大まかに紹介する。

第1部 中国特許庁の審査実務の現状

中国において、審査官はその結審(拒絶査定または特許査定)の件数に基づいて仕事量を計算する。したがって、手続きの簡素化及び結審の早期化を図るために、出願が拒絶査定の条件を満たせば(例えば、出願人が応答時に補正無しで反論のみ行った場合)、中国の審査官は通常、拒絶査定を出す。これは、1回目の拒絶理由通知に対して反論のみで対応した場合に次回は拒絶査定が来たという現象の原因でもある。

また、審査の質を高めるために、中国特許庁の内部に、審査官の仕事の質を検査する品質検査部が設けられている。この品質検査部が、出願に審査官の指摘しなかった不備があると発見したら、審査官の仕事の評価に影響を及ぼす。このため、中国の審査官は実際の審査において厳しい基準で判断する傾向がある。

上述した背景の下で、近年、中国特許庁の品質検査部は補正による新規事項の追加を問題視しているため、中国の審査官は現在、補正が新規事項の追加に該当するか否かについて厳しく審査している。

第2部 条文の紹介

(注記:以下に引用する特許法及び実施細則はそれぞれ、2009年10月1日から施行された改正特許法及び2010年2月1日から施行された改正実施細則であり、以下に引用する審査基準は、2010年2月1日から施行された2010年版審査基準である)。

Ⅰ.

特許法第22条第3項(進歩性)

進歩性に関する規定について、中国も他の各国とほぼ同じである。通常、中国の審査官は進歩性を否定する際に、請求項の発明が同一の引用文献における複数の発明の組み合わせ、または複数の引用文献の組み合わせ、または引用文献と技術常識との組み合わせに対して進歩性を有しないというように指摘する。次に、(1) 同一の引用文献における複数の発明の組み合わせまたは複数の引用文献の組み合わせ、(2) 引用文献と技術常識との組み合わせという二つの場合に分けてそれぞれ説明する。

1.同一の引用文献における複数の発明の組み合わせまたは複数の引用文献の組み合わせについて

(1) 関係規定

審査基準第2部第4章3.2.1.1には、「通常、下記の場合は公知技術に示唆があると判断する。…(ⅱ)上記相違点が、最も近い公知技術に関連する技術的手段であり、例えば、同一の引用文献の他の箇所に開示された技術的手段であって、当該技術的手段の当該他の箇所における役割が、当該相違点に係る構成の、特許を請求する発明において上記改めて特定した課題を解決するために果たした役割と同一である場合。(ⅲ)上記相違点が、他の引用文献に開示された技術的手段であって、当該技術的手段の当該他の引用文献における役割が、当該相違点に係る構成の、特許を請求する発明において上記改めて特定した課題を解決するために果たした役割と同一である場合。」と規定されている。

(2) 代表的な拒絶理由

引用文献1に△△△が開示されている。請求項Xと引用文献1との相違点は○○にある。しかし、引用文献2の第…段落に、上記相違点に係る構成が開示されており、しかも上記相違点に係る構成の引用文献2における役割と本願発明における役割とが同一である。よって、請求項Xは引用文献1と2の組み合わせに対して進歩性を有しない。

(3) 対応方法

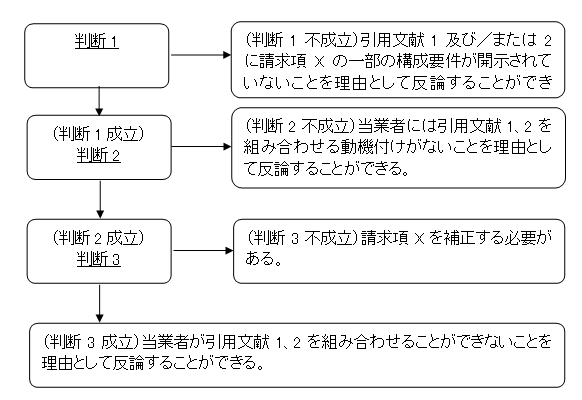

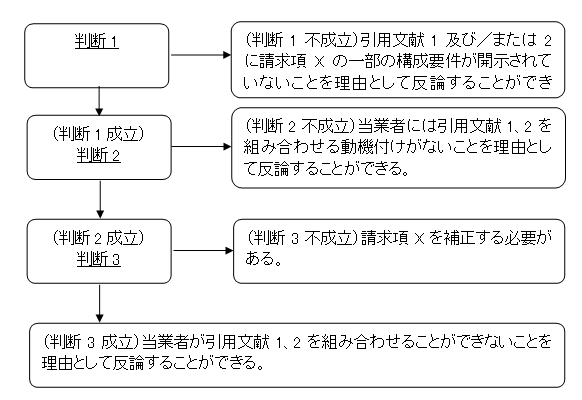

上述した規定を一言で言えば、請求項の発明が同一の引用文献における複数の発明の組み合わせまたは複数の引用文献の組み合わせに対して進歩性を有しないことが成立する要件は、a. 同一の引用文献における複数の発明の組み合わせまたは複数の引用文献の組み合わせに請求項のすべての構成要件が開示されていること、b.最も近い公知技術(つまり引用文献1)との相違点に係る構成が、当該構成を開示した引用文献1の他の技術または他の引用文献において果たした役割は、当該構成の本願発明における役割と同一であること、という2つである。

同一の引用文献における複数の発明の組み合わせに対する対応方法と、複数の引用文献の組み合わせに対する対応方法とが同様なので、説明の簡素化を図るために、以下、引用文献1と2との組み合わせで進歩性を否定する拒絶理由を例として、対応方法を説明する。

判断1:審査官の技術認定が正しいかどうか、すなわち、引用文献1、2に請求項Xのすべての構成要件が確かに開示されているかどうかを判断する。

判断2:請求項Xと引用文献1との相違点に係る構成の引用文献2における役割が、確かに本願発明におけるその役割と同一であるかどうかを判断する。

判断3:(a)引用文献2に開示された構成を引用文献1に適用する際に、技術的な障害があるかどうか、(b)引用文献2に、本願発明と逆の示唆や教導があるかどうか、を判断する。

2.引用文献と技術常識との組み合わせについて

(1) 関係規定

審査基準第2部第4章3.2.1.1には、「通常、下記の場合は公知技術に示唆があると判断する。(ⅰ)上記相違点が技術常識であり、例えば、該当する分野で上記改めて特定した課題を解決するための慣用手段、または教科書や辞書に掲載された、上記改めて特定した課題を解決するための技術的手段場合。…」と規定されている。

(2) 代表的な拒絶理由

引用文献1に△△△が開示されている。請求項Xと引用文献1との相違点は○○にある。しかし、…であるため、上記相違点に係る構成はこの分野の技術常識である。よって、請求項Xは引用文献1と技術常識の組み合わせに対して進歩性を有しない。

(3) 対応方法

引用文献と技術常識との組み合わせで進歩性を否定する場合は、場合(1)の「役割が同一であること」というような制限はない。言い換えれば、審査官が引用文献1と技術常識との組み合わせで請求項Xの進歩性を否定した場合、a.引用文献1に請求項Xの構成~~が開示されていない点、b.相違点に係る構成が技術常識でない点という2点のみから反論できるように思われる。

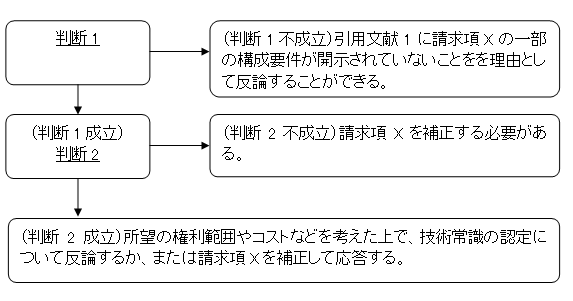

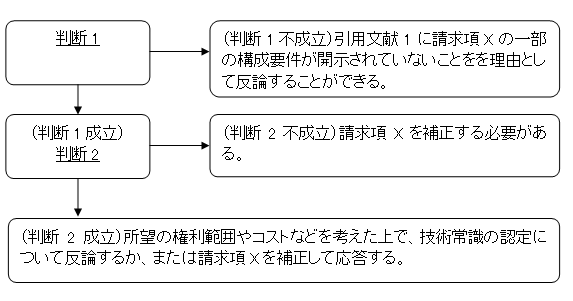

したがって、上記②のような拒絶理由を受けた場合、次のように対応することが考えられる。

判断1:引用文献1に、両者の相違点となる構成以外の、請求項Xの構成がすべて開示されているかどうかを判断する。

判断2:技術常識であると指摘された構成要件が、発明のポイントであるかどうかを判断する。

技術常識の認定について反論する際、技術常識であると指摘された構成要件の効果から反論することを勧める。ただし、技術常識であると指摘された構成要件が発明のポイントであっても、補正せずに反論のみを行う場合、出願が拒絶査定される覚悟をしておく必要がある。なぜなら、この場合は拒絶査定を出す条件を十分満たすからである。また、実務から言えば、このように対応する場合に拒絶査定される可能性は非常に高い。

補正せずに反論のみでチャレンジする出願人が少なく、筆者がこれまで取り扱ったケースにも、技術常識についての反論が認められたケースは1件しかない。参考までの例として、このケースのあらましを以下のとおり紹介する。

【事例1】

(審査官の拒絶理由)

「…

請求項1に係る発明と引用文献1との相違点は、請求項1には、UDPマルチキャストリクエストパケットにグローバルにユニークなパケットIDが備えられる点、IDキャッシュの中からパケットIDを検索する点、送信したパケットのIDをIDキャッシュに記録する点にある。

他のパケットと区別するために、パケットにグローバルにユニークなパケットIDを設けることは一般的である。同様に、UDPマルチキャストリクエストパケットにグローバルにユニークなパケットIDを設けることも容易である。パケットが受信されたか否かを判断するときは通常、そのパケットIDがIDリストに記録されたか否かを判断する。キャッシュはコンピュータにおいてよく見られる高速記憶装置として、IDリストを保持することができる。ネットワーク上の装置はパケットを送信した後、通常そのパケットのIDを記録する。マルチキャストリピータも、パケットを送信した後、送信したパケットのIDを記録することができる。したがって、引用文献1に技術常識を組み合わせて本願の請求項1に係る発明をなすことは、当業者にとって自明である。」

(当方の反論)

出願人は審査官の見解に同意しない。理由は次の3点にある。すなわち、(1)上記相違点に係る構成が当業者の技術常識であることを証明できる証拠はない。(2)引用文献1の「送信済み」の値を利用する技術的手段と比較して、本願発明のグローバルにユニークなパケットIDの記録、抽出、検索を利用する技術的手段は明らかに異なっている。(3)パケットが送信されたか否かを判断できるという、引用文献1と同様の効果を有するほか、本願発明は上記相違点に係る構成により、さらに①応答パケットが受信されたときは、対応するリクエストパケットがネットワークで発生したか否かを判断でき、②送信元ホストのネットワークアドレスと送信側アプリケーションのポートを調べることができるという、引用文献1には有しない有利な効果も奏し得る。したがって、請求項1は進歩性を有すると思料している。

Ⅱ.

第26条第3項(実施可能要件)

1.関係規定

特許法第26条第3項には、「明細書には、発明又は実用新案について、その技術分野に属する技術者が実施することができる程度に、明確かつ完全な説明を記載しなければならない。」と規定されている。

審査基準第2部第2章2.1.3には、「『その技術分野に属する技術者が実施することができる』とは、その技術分野に属する技術者が明細書の記載に基づき、その発明または考案を実施することができ、その技術的課題を解決して所望の技術的効果を奏することができることをいう。」と規定されている。

2.代表的な拒絶理由

明細書には、技術的事項Aを含む○○が開示されている。しかし、明細書には技術的事項Aの具体的な実施の形態は開示されていない。このように、当業者が明細書の記載に基づいてこの発明を実施することはできない。よって、本願の明細書には発明についての明確かつ完全な説明がされておらず、当業者がこの発明を実施することができないため、特許法第26条第3項に規定する要件を満たしていない。

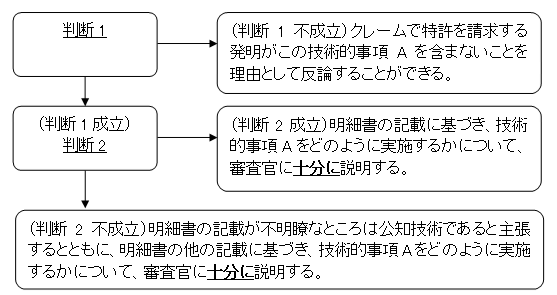

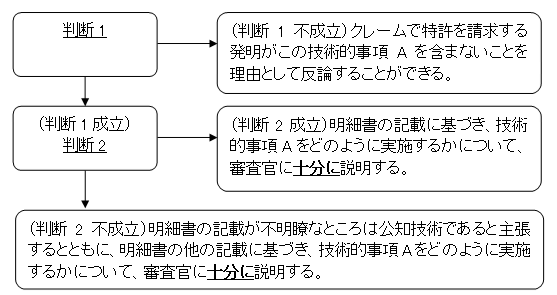

3.対応方法

上述した規定について、筆者の理解では、当業者が明細書から一つの完全な発明を読み取ることができ、しかもこの発明が少なくとも一つの課題を解決できて所望の効果を奏し得れば、この明細書は実施可能要件を満たしているといえる。

明細書の実施可能要件違反について、出願書類を補正することによりこの問題を解決することはできない。なぜなら、この補正は当初の出願書類の開示範囲を超えるものとなり、特許法第33条に違反するからである。したがって、実施可能要件違反と指摘された場合、審査官に説明し、必要に応じて証拠を提出するという方法で応答するしかない。例えば、次のように対応することが考えられる。

判断1:実施可能要件違反の拒絶理由に係る技術的事項Aが、クレームに含まれているかどうかを判断する。

判断2:当業者が明細書の記載から、この技術的事項Aをどのように実施するかを知ることができるかどうかを判断する。

また、判断2が成立しない場合、実施可能要件違反を解消するために、明細書の説明が不明瞭なところについて、それは公知技術であると説明するしかない。しかし、このように対応する場合、以降の審査においてその技術的事項が公知技術として扱われるため、それを理由として発明の新規性や進歩性を主張することはできなくなる。

ある技術的事項が公知技術であることを証明する際、正規な刊行物(公開日が本願の出願日より前であるもの)を証拠として証明するのが好ましい。このような証拠の入手が困難である場合、意見書にて説明することによって、それが公知技術であることを証明することもできる。この場合、意見書には当該技術的事項の少なくとも1つ、好ましくは複数の実施形態を挙げるべきである。ただし、このように証拠を提出せずに説明する場合、審査官に認められないおそれがある。

4.その他

明細書を作成する際に、説明の便宜を図るため、他の文献を引用して発明の一部の内容を説明することがある。それら文献は時に、明細書が実施可能要件を満たすか否かの判断において重要な役割を果たす。そのため、文献の引用について特に注意すべき点を以下のとおり説明する。

以下の3つの場合には、明細書における他の文献の引用は無効なものとされる。すなわち、a.引用する文献について、明確な書誌情報を記載していないか、またはその文献は確かにあるが、その中に実際に記載された内容が、発明と関係ないか若しくは引用の内容と一致しない場合、b.引用する文献が特許文献ではないかまたは外国特許文献であり、かつその公開日が本願の出願日以降である場合、c.引用する文献が中国特許文献であり、かつその公開日が本願の公開日より後であるか、または公開されていない場合、その引用は無視される。

文献の引用が有効である場合、審査官は明細書と引用の内容とを一体として扱う。ただし、引用の内容と明細書に記載の内容とを組み合わせることが困難であれば(例えば、引用する文献に開示された「加算して平均値を取る」方法が白色補正のみに適用されるが、本願発明はカラーの補正を行う場合)、依然として実施可能要件違反となるおそれがある。

Ⅲ.

第26条第4項(明確性、簡潔性及びサポート要件)

第3次改正後の中国特許法第26条第4項は、旧特許法第26条第4項(サポート要件)と、旧実施細則第20条第1項(明確性・簡潔性要件)とを組み合わせたものである。特許法の第3次改正前では、旧特許法第26条第4項に基づく拒絶理由と、旧実施細則第20条第1項に基づく拒絶理由とも、拒絶理由の全体における割合が多かったので、第3次改正でこの2つの条文が一つになった後、特許法第26条第4項に基づく拒絶理由は急増しているように見えるが、実際において、法律の実質的な変化は全くないのである。

サポート要件、明確性要件、簡潔性要件はそれぞれ独立しているため、次に関係規定を紹介してから、この3つの要件について代表的な拒絶理由及びその対応方法をそれぞれ説明する。

1.関係規定

特許法第26条第4項には、「特許請求の範囲には、明細書に基づき、特許の保護を求める範囲を明確且つ簡潔に記載しなければならない。」と規定されている。

審査基準第2部第2章3.2.1には、「『特許請求の範囲には、明細書に基づき、…記載しなければならない』とは、請求項が明細書により裏付けなければならないことをいう。特許請求の範囲における各請求項に係る発明はいずれも、明細書に十分に開示された内容から当業者が特定できるかまたは導き出せるものでなければならず、明細書の開示の範囲を超えてはならない。」と規定されている。

審査基準第2部第2章3.2.2には、「『特許請求の範囲には、…明確に記載しなければならない』とは、各請求項のそれぞれが明確であり、かつ、特許請求の範囲を構成するすべての請求項は全体としても明確であることをいう。第一に、各請求項のカテゴリーは明確であること。…第二に、各請求項により特定される技術的範囲は明確であること。…第三に、特許請求の範囲を構成するすべての請求項は全体としても明確であること。これは、請求項間の従属関係が明確であることをいう。」と規定されている。

審査基準第2部第2章3.2.3には、「『特許請求の範囲には、…簡潔に記載しなければならない』とは、各請求項のそれぞれが簡潔であり、かつ、特許請求の範囲を構成するすべての請求項は全体としても簡潔であることをいう。」と規定されている。

サポート要件について

中国において、どのようなクレームが明細書によりサポートされていない(つまりサポート要件違反)と判断されるかといえば、実務において、a.ある構成要件に関するクレームの記載が明細書の記載と一致しない場合、b.クレームには明細書の記載が不適切に上位化されている場合という二つに大別できる。

では、どのようなクレームの上位概念が不適切であると判断されるのであろう。実務において、上位概念が不適切であると指摘されるクレームは通常、次の(a)~(c)のいずれかに該当するものである。

(1) 明細書に十分に開示された実施の形態に基づき、当業者が明細書のすべての記載を参酌して、通常の実験手段または分析方法により実施できない形態を包含するクレーム。

(2) 本発明の解決しようとする課題を解決できない形態を包含するクレーム。

(3) 所望の効果が得られないかまたはその効果が予測しにくい形態を包含するクレーム。

電気分野において、(a)のような場合は非常に少ないので、上記b.の場合に関しては、主に(b)、(c)について検討する。

2.代表的な拒絶理由

上記a.の場合

請求項Xには構成要件Aが記載されているが、それに対応する明細書の記載は構成Bであるため、請求項Xの記載と明細書の記載とは一致していない。よって、請求項Xは明細書により裏付けられていない。

上記b.の(b)の場合

請求項Xの構成要件Aは広い技術的範囲を包含している。しかし、この構成要件Aについて、明細書には実施形態Bしか記載されていない。明細書の記載に基づき、当業者はこの構成要件Aに包含されるそれ以外の実施形態も、本願発明の解決しようとする課題を解決できることを予見できない。

よって、請求項Xは明細書により裏付けられていない。

上記b.の(c)の場合

請求項Xには、上位概念Aが記載されている。この上位概念Aは、明細書に記載の構成Bだけではなく、明細書に未記載の構成Cも包含する。明細書には構成Bしか開示されていないため、構成B、Cを含む請求項Xの上位概念Aには、出願人の推測も含まれていることは明らかである。よって、請求項Xの技術的範囲は広すぎて、明細書により裏付けられていない。

3.対応方法

上記a.の場合

上記a.の不備による拒絶理由を受けた場合、クレームの記載が明細書の記載と一致するかどうかをまず判断すべきである。不一致がなく、審査官の理解が誤った場合、対応は簡単になり、審査官に説明すればよい。確かに不一致がある場合、通常は明細書の記載と一致するようにクレームを補正して対応する。また、確かに不一致はあるが、クレームを補正したくない場合、クレームの記載が明細書の記載の明らかな変形であるため、当業者がそれを容易に予測できるという観点から、反論することが考えられる。ただし、このような反論が認められる可能性は高くない。

上記b.の(b)、(c)の場合

上記b.の(b)、(c)による拒絶理由を受けた場合、同様に審査官の指摘が正しいかどうかをまず判断する。審査官の指摘が誤ったと判断する場合、クレームに記載の構成により本発明の課題を解決できる理由または所望の効果が得られる理由を審査官に説明すればよい。一方、確かにそのような不備があると判断する場合、(b)または(c)による拒絶理由を解消するために、クレームを補正する必要があると思われる。

4.その他

サポート要件の判断において、また特別な問題が一つある。それは、機能的表現である。機能的表現について以下のとおり特に説明する。

簡単に言えば、中国において、クレームに機能的表現があることは認められるが、機能的表現のみで記載されるクレームは認められない。アメリカのthree-prong testのような、機能的表現に関する明確な判断基準はないため、機能的表現であるか否かについて出願人、特許庁、裁判所がそれぞれ異なる見解を持つケースは多い。実体審査の段階では、構成要件が機能に関する記載により規定されている場合、審査官は通常それが機能的表現であると判断する。

また、中国特許庁の審査において、日本と同じように、審査官は機能的表現はその機能を発揮できるすべての実施形態を含むと解釈する。この段階において、機能的表現が認められるかどうかは、その機能的表現が明細書によりサポートされているかどうかによって決められる。中国の審査基準第2部分第2章第3.2.1節によれば、機能的表現に記載の機能が、明細書の実施例に記載された特定の形態により発揮されるものであり、かつ、当業者が明細書に未記載の他の代替形態によってもその機能を発揮できると判断できない(場合α)か、または当業者には、当該機能的表現に含まれた一つ又は複数の形態により、発明の解決しようとする課題を解決できず、同様の効果を取得できないと疑う理由がある(場合β)場合、この機能的表現は明細書により裏付けられていないと判断される。

要するに、機能的表現が明細書によりサポートされるために、明細書に記載の実施形態以外の、その機能を発揮できる手段や方法を当業者が知っていることをまず確保する必要があり、次に、機能的表現で規定された構成要件がその機能を有すれば、クレームの発明がその解決しようとする課題を解決できることを確保する必要もある。

場合αの対応方法

クレームの機能的表現が場合αに該当すると審査官に指摘された場合、機能的表現の機能を発揮できる明細書記載以外の実施形態を見つけることがポイントである。簡単な方法としては、明細書に記載の実施形態の各部分を変形して新たな形態を作ることが考えられる。この場合、応答時に挙げられる実施形態が多ければ多いほど、審査官に認められる可能性が高い。

他の実施形態がない場合、構成または工程により、機能的表現に係る構成要件を限定する必要があると思われる。また、特許法第33条(後述)の制限に鑑み、その構成要件を新たな上位概念ではなく、明細書に記載の実施形態に限定するしかない可能性は高い。この点からすれば、クレームを作成する際、上位、中位、下位などの多段階のクレームを用意しておくことは非常に重要である。

場合βの対応方法

クレームの機能的表現が場合βに該当すると審査官に指摘された場合、機能的表現で規定された構成要件がその機能を有すれば、クレームの発明がその解決しようとする課題を解決できるかどうかをまず判断する。その機能を有すれば課題を解決できると判断する場合、審査官に理由を説明すればよい。

一方、そうでない場合、この構成要件がどのような機能を有すれば、クレームの発明がその課題を解決できるかを検討する必要がある。そして、機能的表現を、検討後の機能に補正すればよい。この場合、機能的表現に係る構成要件を、構成または工程により限定するのではなく、機能の観点から限定する。

明確性要件について

前述の如く、クレームの不明確さは主に、a.クレームのカテゴリーの不明確さ、b.クレームの技術的範囲の不明確さ、c.クレームの従属関係の不明確さに大別できる。

上記a.とc.の場合はまれであり、かつ各国における取り扱いがほとんど同じであるため、以下、主に中国の拒絶理由でよく見られるb.について検討する。

当業者がクレームのみにより特許発明の技術的範囲を特定できるように、中国において通常、明細書を参酌せず、クレームの記載のみに基づいて、クレームの技術的範囲が明確であるか否かを判断する。したがって、クレームの技術的範囲が不明確であるという拒絶理由を受けた場合、明細書を参酌しない状態でクレーム自体が十分に明確であるか否か、すなわち、クレームそのものから技術的範囲を明確に特定できるか否かをまず判断すべきである。

クレームそのものから技術的範囲を明確に特定できない場合、クレームのみにより技術的範囲を明確に特定できるように、通常、明細書の記載に基づいてクレームを補正する必要がある。

補正の際に、新規事項の追加とならないように注意すべきである。この場合、新規事項の追加となることなく、クレームを明確にするために、両者のバランスをよく取ることは重要である。筆者の経験によれば、新規事項の追加は絶対に許されないが、クレームの不明確さは時に、意見書で解釈することによって解消することができる。したがって、クレームを全く明確にする補正が新規事項の追加となるおそれがある場合、筆者は通常、新規事項の追加とならないことを前提としてできる限り補正するとともに、さらに意見書にて解釈するというような方法で対応する。また、筆者はよく事前に審査官と電話インタビューを行い、このような対応が認められるかどうかを伺う。審査官が早期結審を希望し、かつ包袋禁反言(doctrine of estoppel)の関係で意見書もクレームを限定できるため、審査官は通常このような補正+解釈または解釈だけの対応を認める。

簡潔性要件について

クレームが簡潔でない場合としては、主にa.クレームとその従属先のクレームとが同一の構成要件を含む場合、b.技術的範囲が同一であるクレームが複数ある場合が挙げられる。

クレームが簡潔でないという拒絶理由を受けた場合、対応は実質上非常に簡単である。すなわち、審査官に指摘された構成要件が確かに同一であるか否か、または審査官に指摘されたクレームの技術的範囲が確かに同一であるか否か、をまず判断する。同一でないと判断する場合、審査官にその違いを説明すればよい。確かに同一である場合、後のクレームにおける同一の構成要件を削除するか、または技術的範囲が同一である複数のクレームを一つにまで削除すればよい。

<留意点> アメリカの「means plus function」に関する規定に鑑み、一方の部材名がすべて「xxx unit/section」であり、他方の部材名がすべて「xxx means」である点以外がすべて同一である二つのクレームを用意しておく出願人が多い。しかし、このような二つのクレームは中国において、技術的範囲が同一であるクレームと見なされ、しかも実体審査においてその一方を削除するように審査官に要求される。そこで、このような拒絶理由を避けるため、中国へ出願する際に、このような二つのクレームのいずれか一方を削除することが考えられる。

Ⅳ.

特許法第31条第1項(単一性)

1.関係規定

特許法第31条第1項には、「一件の発明又は実用新案の特許出願は、一つの発明又は実用新案に限らなければならない。単一の総体的な発明構想に属する2以上の発明又は実用新案は、一件の出願とすることができる。」と規定されている。

特許法実施細則第34条には、「特許法第31条第1項の規定に基づいて一件の出願とすることができる単一の総体的な発明構想に属する2以上の発明又は実用新案は、技術的に相互に関連し、一つ又は複数の同一の又は対応する特別な技術的特徴を含まなければならない。ここにいう『特別な技術的特徴』とは、それぞれの発明又は実用新案の全体的に先行技術に対する貢献をもたらす技術的特徴をいう。」と規定されている。

2.代表的な拒絶理由

請求項1と請求項Xとは、同一のまたは対応する技術的特徴を有しない/同一のまたは対応する技術的特徴A、Bはこの分野の慣用手段である/同一のまたは対応する技術的特徴A、Bは引用文献1に開示されている。よって、請求項1と請求項Xは同一のまたは対応する特別な技術的特徴を有せず、単一の総体的な発明構想に属さないため、特許法第31条第1項に規定する要件を満たしていない。

3.対応方法

中国において、クレームの単一性の判断基準は、日本のと同一であり、すなわち、クレームの間に同一のまたは対応する特別な技術的特徴があるかどうかを判断する。「特別な技術的特徴」とは、上述の如く、先行技術に対する貢献をもたらす技術的特徴をいう。言い換えれば、特別な技術的特徴は、先行技術との相違点となるものである。

「対応する特別な技術的特徴」は2つのタイプに大別できる。すなわち、a.異なる発明を相互に関連付けて、関連性のある課題を解決できるもの。例えば、仮に特別な技術的特徴であるとして、「3ピンタイプのプラグ」と「3つの孔を有するソケット」はこのa.タイプに該当する。b.特性が類似し、相互に置き換えて同一の課題を解決でき、先行技術に対する貢献が同一であるもの。例えば、仮に特別な技術的特徴であるとして、ともに弾力を有し、防振において先行技術に対する貢献が同一であり、相互に置換え可能な「ゴムパッド」と「バネ」とはこのb.タイプに該当する。

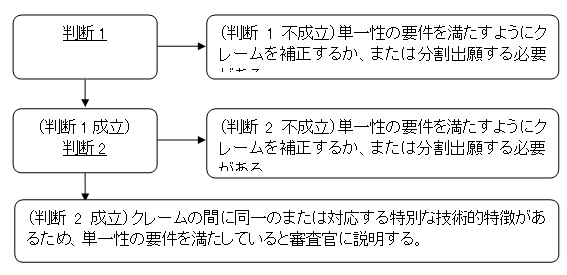

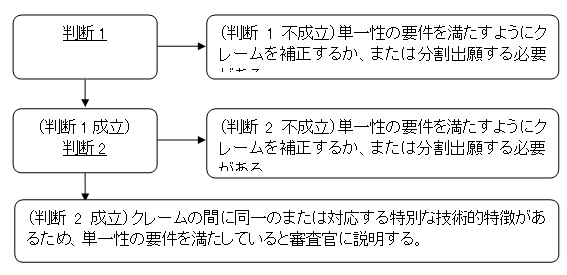

したがって、中国審査官からの単一性違反の拒絶理由を受けた場合、以下のように対応することができる。

判断1:クレームの間に同一のまたは対応する技術的特徴があるかどうかを判断する。

判断2:同一のまたは対応する技術的特徴が、特別な技術的特徴であるかどうかを判断する。

<留意点>

<留意点> 審査官がクレーム1及びその従属クレームについて先行技術の調査及び審査をすでに行った場合、応答時に、調査・評価されたクレーム1を削除し、クレーム1と単一性違反の未調査のクレームX及びその従属クレームを残すことはできない。このような補正は特許法実施細則第51条第3項に規定する要件を満たさないと判断されるため、このように補正する場合、審査官は補正前の書面に基づいて、特許法第31条第1項に違反することを理由として出願を拒絶査定することができる。

Ⅴ.

特許法第33条(補正による新規事項の追加の禁止)及び実施細則第43条第1項(分割出願は親出願の開示範囲内であること)

1.関係規定

特許法第33条には、「出願人は、その特許出願書類を補正することができる。ただし、発明及び実用新案の特許出願書類の補正は、当初の明細書及び特許請求の範囲に記載された事項の範囲を超えてはならない。」と規定されている。

特許法実施細則第43条第1項には、「本細則第42条の規定に基づいて行われた分割出願は、もとの出願日及び優先権を主張できる場合は、優先日が維持されるが、原出願に記載された事項の範囲を超えてはならない。」と規定されている。

審査基準第2部第8章5.2.1.1には、「当初の明細書及び特許請求の範囲に記載された事項の範囲は、当初の明細書及び特許請求の範囲に文言で記載された事項と、当初の明細書及び特許請求の範囲に文言で記載された事項及び図面から直接的、一義的に特定できる事項とを含む。」と規定されている。

2.対応方法

特許法第33条と実施細則第43条第1項との規制の対象は異なるが(出願書類の補正・分割出願)、実質的な規定は同一である(当初の出願書類に記載された事項の範囲を超えてはならない)ため、この2つの条文を一括して説明する。

前述のサポート要件に関する紹介には、「明細書の開示の範囲」とあり、ここにまた「明細書に記載された事項の範囲」とある。すると、この両者はどこが異なるのか、という疑問が生じるであろう。審査基準によると、「明細書の開示の範囲」は、「明細書に記載された事項」+「記載された事項から導き出せるもの」であり、「明細書に記載された事項の範囲」は、「明細書に文言で記載された事項」+「文言で記載された事項及び図面から直接的、一義的に特定できる事項」である。つまり、法的規定からすれば、サポート要件の判断基準は、新規事項の追加に関する判断基準より緩和する。すなわち、補正後のクレームが明細書によりサポートされていても、新規事項の追加に該当する可能性はある。

では、「当初の出願書類に記載された事項の範囲」とは、どのような範囲なのか。この点について、審査基準には明確に定められているように見えるが、「直接的、一義的に特定できる」とはどういう意味なのか、ということについて、審査基準に明確な説明はない。私どもの実務経験からすれば、「直接的、一義的に特定できる」とは、出願書類には明確な文言の記載はないが、当業者が当初の特許請求の範囲及び明細書の記載並びに図面から

唯一に特定できることをいうのであろう。

プラクティスにおいて、一部の中国審査官は確かに、上記「唯一に特定できる」という基準を非常に厳しく理解している。筆者が把握している情報によれば、中国特許庁の一部の審査官は、「唯一に特定できる」とは、仮に当初の出願書類にAが記載され、補正後の内容がBであるとすれば、AからBを、かつBからAを導き出せる場合のみ、AからBを直接的、一義的に特定できるといえる、という意味であると理解しているそうである。

例えば、補正後のクレームに「前記第2の蓋の形状は、切り欠きを提供した」と記載されているが、明細書には第2の蓋が上部と下部とを備え、上部と下部の形状により切り欠きが形成されていることしか記載されていないというケースがある。このケースにおいて、審査官は補正後の内容が明細書の記載から導き出せる(AからBを導き出せる)と認めているが、補正後の記載には、例えば第2の蓋が上部、中部、下部を備え、上部、中部及び下部の形状により切り欠きが形成されたという形態も包含されている(BからAを導き出せない)ため、補正が新規事項の追加に該当すると判断した。

上述したケースで分かるように、一部の審査官は「直接的、一義的に特定できる」という要件を非常に厳しく判断している。この要件は通常満たすことができないので、多くの場合は当初の明細書及びクレームの文言の記載に基づく補正しかできない。

一方、「直接的、一義的に特定できる」という要件を上述のような基準で判断せず、すなわち、BからAを導き出せることを厳しく要求せず、当初の記載から補正後の記載を導き出せること、つまりAからBを導き出せることをより重要視する審査官及び審判官もいる。例えば、上述した「前記第2の蓋の形状は、切り欠きを提供した」という補正のケースにおいて、特許審判委員会は補正が新規事項の追加に該当しないと判断した。

以上の分析を踏まえ、新規事項の追加に係る拒絶理由を受けた場合、まず案件の状況を客観的に検討すべきである。技術的範囲を特に限縮することなく、補正によりこの拒絶理由を解消できる場合は、補正を優先する。一方、拒絶理由を解消できる補正が技術的範囲を著しく限縮するものであり、かつ審査官の指摘に確かに厳しすぎるところがある場合は、理由を十分に説明して強く反論し、拒絶査定を恐れずに不服審判請求まで挑戦すべきである。

Ⅵ.

実施細則第20条第2項(独立クレームに必須要件を記載すること)

1.関係規定

特許法実施細則第20条第2項には、「独立請求項には、発明又は実用新案の技術を全体から表現し、技術的課題を解決するための必須要件を記載しなければならない。」と規定されている。

審査基準第2部第2章3.1.2には、「必須要件とは、発明または実用新案の、その課題を解決するために必要不可欠な構成要件をいい、その和は発明または実用新案の技術を十分に構成でき、背景技術に記載された他の技術と区別させることができる。」と規定されている。

2.代表的な拒絶理由

本願発明が解決しようとする課題は、…である。明細書の記載によれば、技術的事項Aはこの課題を解決するために必要不可欠なものである。独立請求項Xには技術的事項Aが記載されていないため、特許法実施細則第20条第2項に規定する要件を満たしていない。

3.対応方法

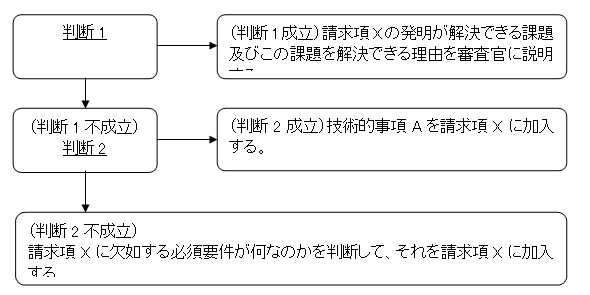

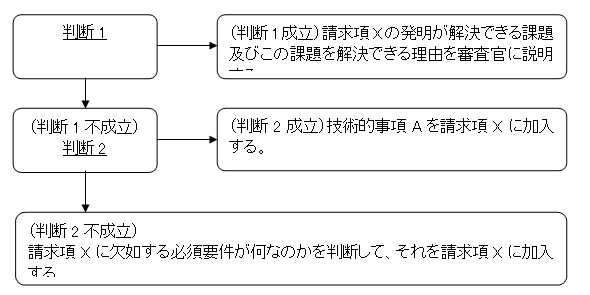

上述のような拒絶理由を受けた場合、以下のように対応することが考えられる。

判断1:請求項Xの現在の発明が、本発明の解決しようとする課題のうちの

少なくとも一つ(すべてではなく)を解決できるか否かを判断する。

判断2:技術的事項Aが、請求項Xに欠如する必須要件であるか否かを判断する。

また、請求項Xが技術的事項A以外の構成要件も欠如しているが、審査官が技術的事項Aしか指摘していない場合、拒絶理由に応答する際に、技術的事項Aのみを請求項Xに加入し、それ以外の構成要件を請求項Xの従属クレームにして特許請求の範囲に追加することが考えられる。このようにすれば、比較的広い技術的範囲で登録を受けることができるとともに、登録後に「請求項Xが必須要件を欠く」という理由で他者に無効審判請求を提起された場合でも、上記従属クレームを請求項Xに加入することによって、この不備を解消することができる。

Ⅶ.

コンピュータプログラムに関する発明

電気分野において、コンピュータプログラムに関する発明は特別な存在として扱われている。審査基準第2部第9章には、この特別な発明の審査についての詳細な説明が記載されている。特に、全くコンピュータプログラムに基づく発明の物クレームは、その方法クレームの各ステップに全く対応して一致する形で作成しなければならないと規定されている。「全く対応して一致する」とは、物クレームの主題名が方法クレームの主題名に対応し、物クレームの各構成部分が方法クレームの各ステップ及びその実行順番に対応することをいう。

発明が全くコンピュータプログラムに基づくものであり、物クレームが方法クレームと全く対応して一致するものではないと審査官が発見した場合、これが補正の結果でなければ、審査官は通常、この物クレームが特許法第26条第4項に違反したという理由により拒絶するが、これが補正の結果であれば、審査官は通常、特許法第33条に違反したという理由により拒絶する。それぞれの代表的な拒絶理由は下記のとおりである。

特許法第26条第4項に基づく拒絶理由

請求項Xの記載には、実体部材と、機能モジュールの構成要素とが含まれている。機能モジュールの構成により表現されるものは、コンピュータプログラムにより実現する本願発明の制御方法であり、この制御方法を実現する実体装置ではない。このように、請求項Xで特許を請求するものが装置なのか、方法なのか不明確であるため、特許法第26条第4項に規定する要件を満たしていない。

特許法第33条に基づく拒絶理由

補正後の請求項Xには、「○○ユニット」が追加されている。しかし、当初の出願書類の記載によれば、このユニットの機能は、CPU/コントローラにより実行するものである。当初の出願書類には、○○ユニットは記載されていない。よって、請求項Xの補正は当初の出願書類に記載された事項の範囲を超えているため、特許法第33条に規定する要件を満たしていない。

各場合の代表的な拒絶理由を上記のように紹介したが、出願の具体的な状況によって、審査官の拒絶理由はそれぞれ異なる形で出される。したがって、全くコンピュータプログラムに基づく発明であり、拒絶理由が物クレームのみに関するものである場合、応答の前に自らまたは中国の代理人を通して審査官に連絡し、その拒絶理由が、物クレームを方法クレームと全く対応して一致させる補正を意図するのかを確認する。確かにその意図である場合、反論により拒絶理由を解消することは不可能であるし、このように補正しても適切な権利範囲が得られるため、審査官の要求に従って物クレームを補正することが得策である。また、この場合の補正は通常、一番頭を悩まされる「新規事項の追加」に該当しない。

第3部 結び

以上は拒絶理由の応答における筆者の経験のまとめである。筆者の経験や文章の長さに限りがあるため、本稿において中国のあらゆる拒絶理由について詳細に検討することができなくて申し訳ないが、些かでもお役に立てば幸いである。

本稿について何かご不明な点などありましたら、お気軽に弊所までご連絡ください。